「顧客第一」と「従業員保護」は両立できるのか。

人事や店舗マネージャーなら誰もが直面する課題です。

カスタマーハラスメントへの対応は、ただ毅然と断るだけでは不十分。

法的根拠を踏まえ、通報ルートや相談窓口を設けることで、従業員の安心感と顧客対応の質を両立できます。

本記事では、実際に企業が導入している仕組みと成功事例を紹介します。

第1章 カスタマーハラスメントとは何か?定義と法的整理

厚労省ガイドラインに基づく定義

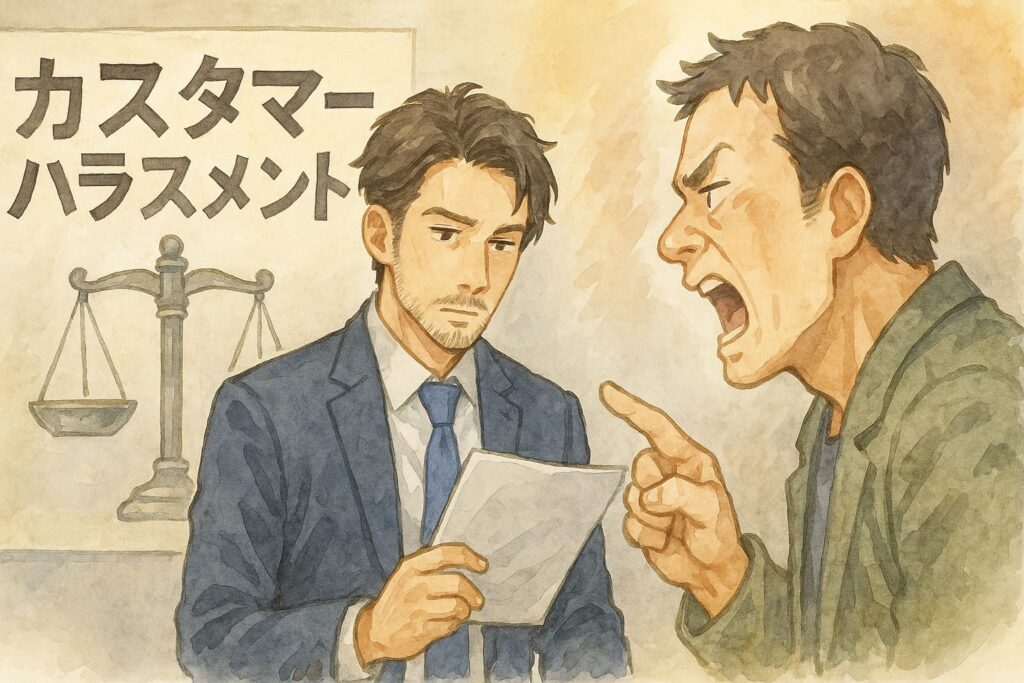

カスタマーハラスメント(以下カスハラ)は、厚生労働省が2022年に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」で明確に整理されています。

その定義は、顧客や取引先からの暴言・威嚇・不当要求など、社会的に許容される範囲を超えた迷惑行為です。

例えば「商品のクレームを何時間も執拗に繰り返す」「店員に人格を否定する暴言を浴びせる」といった行為が典型的です。

これは単なる顧客満足への要求を超え、従業員の人格権や労働環境を侵害する行為として整理されています。

こういう線引きが明確になったのは大きな進展ですね。

パワハラ・セクハラとの違い

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントは、組織内部での上下関係や性別を背景とする行為が中心です。

一方でカスハラは、「顧客」という立場を利用して企業や従業員に不当な圧力をかける行為が特徴です。

内部ハラスメントと違い、加害者が従業員ではないため、企業は「労働契約の相手方ではない第三者による行為」にどう対応するかという難しさがあります。

そのため、就業規則やマニュアルで従業員を守る仕組みを明文化することが求められます。

企業が理解すべき法的リスク

カスハラを放置すると、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」に違反するリスクが生じます。

従業員の心身の健康を守らなかった場合、企業が損害賠償請求を受ける可能性もあります。

さらに、労働基準監督署からの指導対象になる場合もあります。

「顧客第一主義」を盾にして従業員を守らない姿勢は、結果的に企業の評判低下にもつながることを理解すべきです。

顧客と従業員、どちらも守る姿勢が本当の企業責任ですね。

本章のまとめ

カスハラは「顧客対応の一環」と軽視できるものではなく、法的・社会的に明確なリスクを伴う行為です。

厚労省の定義や既存のハラスメントとの違いを正しく理解することが、対策の第一歩となります。

次章では、カスハラの典型事例と現場でのリスクを掘り下げていきます。

第2章 典型的なカスハラ事例と現場のリスク

暴言・威嚇・長時間拘束のパターン

カスタマーハラスメントの代表的な事例は、暴言・威嚇・長時間の拘束です。

店舗やコールセンターでは「土下座をしろ」といった人格を否定する発言、机を叩いて威嚇する行為が典型的です。

さらに「責任者を呼べ」と要求し、数時間にわたり拘束するケースも少なくありません。

従業員は「顧客第一」の名の下にその場から離れられず、結果として通常業務が滞るだけでなく、心理的な負担が極めて大きくなるのが実態です。

昔、現場にいたとき数時間拘束された経験は忘れられないです。

不当要求や金銭請求への対応リスク

「クレーム対応=謝罪と返金」と誤解されがちですが、不当な金銭請求や過剰なサービス要求に安易に応じることは大きなリスクです。

一度応じてしまうと、組織として「要求すれば通る」という前例を作り、さらなる要求を誘発しかねません。

特に飲食や小売の現場では「食べかけの商品を返金しろ」「SNSで拡散するぞ」といった強迫まがいの要求も見られます。

こうした対応を誤れば、金銭的損失だけでなく、他の顧客や従業員への悪影響も連鎖的に発生します。

毅然と断るルールがないと現場は本当に苦しんです。

従業員のメンタル不調・離職につながる実態

カスハラの深刻さは「現場の士気低下と離職率の上昇」に直結することです。

厚労省の調査でも、カスハラ対応によってメンタル不調を訴えた従業員が一定数存在することが明らかになっています。

特に若手やアルバイトスタッフは「自分には守ってくれる人がいない」と感じやすく、短期間で離職する傾向が強いです。

人手不足が常態化する今、離職は企業のサービス品質や収益に直接打撃を与えます。

本章のまとめ

カスハラは単なるトラブルではなく、企業の生産性低下や人材流出につながる経営リスクです。

現場の悲鳴を見過ごせば、企業ブランドをも毀損する可能性があります。

次章では、企業が備えるべき「カスハラ対応マニュアルの基本構成」を整理していきます。

第3章 企業が整備すべき対応マニュアルの基本構造

毅然とした対応ルールの明文化

カスタマーハラスメントを防ぐ第一歩は、現場スタッフが迷わず対応できるルールを明文化することです。

「暴言を受けたら謝罪し続ける」のではなく、一定のラインで毅然と対応する指針を示す必要があります。

例えば「人格否定や脅迫的な発言が続く場合は、対応を中止し上席へ引き継ぐ」といったルールです。

現場で働く従業員は、顧客を失望させるリスクを恐れて強く出られない傾向があります。

だからこそ、会社としてルールを後押しする姿勢を明確に打ち出すことが欠かせません。

現場任せにすると対応がブレて逆に混乱するんですよ。

通報ルートと社内エスカレーション体制

マニュアルには必ず通報ルートとエスカレーション手順を盛り込むべきです。

「誰に、どの段階で、どう報告するのか」が明確でなければ、現場スタッフは孤立してしまいます。

例えば、一次対応は現場責任者、深刻なケースは本部の人事部門やコンプライアンス窓口へ。

また、記録を残すフォームやシステムを用意すれば、再発防止や社内共有にも役立ちます。

厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」でも、内部通報制度との連携が推奨されています。

報告経路が曖昧だと結局“泣き寝入り”になるn。

警察・弁護士との連携フローの設計

カスハラが常軌を逸した場合、警察や弁護士との連携が不可欠です。

暴行や脅迫に該当する行為は犯罪として扱われる可能性があるため、企業が毅然とした対応をとることが求められます。

その際、「どのレベルで警察に通報するのか」「弁護士に相談するタイミングはいつか」を明確にフロー化することが重要です。

実際に、コールセンター大手や小売業では、“通報基準表”を社内に掲示し、全社員に周知している事例があります。

本章のまとめ

対応マニュアルの基本構造は、

-

毅然とした対応ルールの明文化

-

通報ルートとエスカレーション体制の整備

-

警察・弁護士との連携フロー設計

この3つを柱に据えることで、従業員が安心して業務に取り組める環境が整います。

次章では、従業員を守る教育・研修と意識づけについて掘り下げます。

第4章 厚労省指針と業界団体マニュアルの活用法

「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の要点

厚生労働省が公開している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」は、全業種共通で使える基盤的なフレームです。

特に重要なのは以下の3点です。

-

定義の明確化:暴言・威嚇・長時間拘束・不当要求などを「カスハラ」と整理。

-

対応ルールの整備:現場での一次対応、上長へのエスカレーション、外部連携までの流れをモデル化。

-

従業員保護の明示:スタッフを守ることが企業の責務であることを経営層に明文化。

この指針は、労働局の相談窓口や弁護士と連携した実務対応の参考資料としても活用されています。

国の指針を根拠にできると経営層も動きやすいんですよ。

小売・飲食・コールセンター業界での活用事例

実際の現場では、業界ごとに特徴的な活用方法があります。

-

小売業:接客マニュアルに「暴言が続く場合はサービス提供を中止する」と追記し、従業員を守る。

-

飲食業:予約時に「迷惑行為を行った場合は退店をお願いする」と明示してトラブルを未然に防止。

-

コールセンター:会話記録を基に「攻撃的発言の累積回数」でエスカレーション基準を設け、AIシステムで自動検知する仕組みを導入。

これらはすべて、厚労省指針をベースに業界特性へ落とし込んだ実例です。

現場の声を聞いてカスタマイズしないと意味がないです。

自社規模に合わせたアレンジ方法

中小企業や店舗単位では、大企業のような複雑な体制を整えるのは現実的ではありません。

そこで必要なのは 「小さく始める」アレンジです。

-

まずはチェックリスト形式の一次対応マニュアルを作る。

-

次にエスカレーションの連絡先を1つに統一する。

-

最後に外部相談窓口(社労士・顧問弁護士)を周知しておく。

このようにシンプルに整備するだけでも、従業員の心理的安全性は大きく高まります。

本章のまとめ

厚労省の公式マニュアルはあくまで「ベース」。

それを業界特性や自社規模に合わせて調整することで、実効性のある仕組みへと変わります。

次章では、従業員を守る教育・研修と意識づけについて解説します。

第5章 現場で役立つ具体的対応スキルとトレーニング

毅然と断るための言い回しとコミュニケーション手法

カスタマーハラスメント対応で最も大切なのは、毅然とした態度を崩さないことです。

ただし強く突っぱねるだけではなく、相手の要求を一旦受け止めた上で境界線を示すことがポイントになります。

例えば以下のようなフレーズです。

-

「大変申し訳ありませんが、それ以上の対応はできません」

-

「この件については上長に確認いたします」

-

「こちらでは対応範囲を超えておりますので、ご理解ください」

これらの言い回しは、相手を否定せずに自社のルールを守るために有効です。

言葉の選び方一つで空気が変わるんですよ。

ロールプレイ研修やケーススタディの実施方法

現場で即座に対応するには、事前のトレーニングが不可欠です。

ロールプレイを取り入れることで、実際の接客シーンに近い緊張感を体験できます。

研修では以下を意識します。

-

典型的なカスハラ事例を再現(暴言、長時間拘束、不当要求など)

-

対応後にグループで振り返り、良かった点と改善点をフィードバック

-

ケーススタディ形式で「こういう時どうする?」を議論し、判断基準を共有

こうしたトレーニングを定期的に行うことで、従業員は「どこまで対応すべきか」を自然に理解し、自信を持って現場に立てます。

机上のマニュアルだけじゃ現場は動けないんですよ。

スタッフが安心できる心理的安全性の醸成

マニュアルや研修を整備しても、従業員が「守られている」と実感できなければ意味がありません。

そのために重要なのが心理的安全性です。

-

上司が「困ったら必ず相談していい」と日常的に伝える

-

ハラスメント対応を「個人の責任」にせず、組織全体の仕組みとして扱う

-

定期的にストレスチェックや面談を実施し、声を拾い上げる

こうした取り組みによってスタッフは「もしカスハラに遭っても会社が守ってくれる」という信頼感を持てます。

結果として離職防止にもつながり、サービス品質も安定します。

本章のまとめ

毅然と断る言葉、リアルなトレーニング、そして心理的安全性。

この三位一体の仕組みが、現場の従業員を守りながら顧客対応品質を維持する鍵になります。

次章では、従業員を守る教育・研修と意識づけについてさらに掘り下げて解説します。

第6章 外部支援・研修サービスの活用と選び方

弁護士・社労士への相談のメリット

カスタマーハラスメント対応を社内だけで完結させるのは限界があります。

弁護士や社労士への相談は、現場を守るための強力なバックアップになります。

例えば弁護士に相談することで、以下の効果が得られます。

-

法的リスクの明確化(損害賠償や不当要求への対応範囲)

-

警察対応の判断基準(どの段階で通報すべきか)

-

トラブル時のエスカレーション手順の明文化

社労士であれば、就業規則への落とし込みや労務トラブル対応も得意としています。

つまり、外部の専門家を活用することで「自社ルールを法的に裏づけする」ことが可能になります。

外部の専門家を盾にすると現場も安心できますね。

カスハラ対応研修を提供する外部機関の特徴

近年は、カスハラ対応に特化した研修を提供する外部機関が増えています。

代表的な特徴は以下の通りです。

-

ロールプレイ形式の研修:実際のクレーム対応を再現し、スキルを実践的に学べる

-

ケーススタディの共有:同業他社の成功・失敗事例を比較し、自社に応用できる

-

心理的安全性への配慮:受講後にストレスケアやメンタルサポートを導入している機関もある

特にサービス業やコールセンターでは、現場スタッフの「安心感」を重視する研修が効果的です。

選定ポイントと導入事例

外部研修や支援サービスを選ぶ際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

-

自社の業界特性に合っているか(飲食、小売、コールセンターでは対応が異なる)

-

講師のバックグラウンド(元弁護士、元サービス業マネージャーなど実務経験があるか)

-

費用対効果(一度限りの研修で終わらず、継続支援があるか)

ある飲食チェーンでは、外部コンサル会社の研修を導入。

「断る言い回し」を全員で共有した結果、クレーム対応に一貫性が生まれ、スタッフが安心して接客できるようになりました。

また、研修内容をマニュアルに落とし込むことで、新人教育の効率化にもつながっています。

導入事例があると経営層も納得しやすいんですよね。

本章のまとめ

外部支援を活用することは、従業員を守る仕組みを強化する投資です。

弁護士・社労士が法的基盤を固め、研修会社が現場力を高める。

この両輪で「安心して働ける環境づくり」が実現します。

次章では、企業文化としてのカスハラ対策定着法について解説します。

第7章 実例に学ぶ:成功した企業の取り組み

大手小売企業の「カスハラ対応ルール化」の事例

ある大手小売企業では、顧客第一主義を掲げながらも、現場スタッフが暴言や不当要求に苦しんでいました。

そこで導入されたのが、「カスタマーハラスメント対応ルール化」です。

具体的には、

-

暴言・威嚇を受けた場合は即時上長へエスカレーション

-

長時間拘束や不当な返品要求は「毅然と断る」マニュアルを活用

-

警察・弁護士への通報フローを明文化

この仕組みにより、現場スタッフは「顧客対応の線引き」が明確になり、安心感を得ることができました。

導入後の社内調査では、「自分が守られている」という回答が7割を超えたと報告されています。

ルールがあるだけで、現場の不安はかなり減るんですよ。

コールセンターでのマニュアル整備と相談窓口設置の効果

コールセンターは、クレームやカスハラの温床になりやすい業態です。

ある企業では、対応マニュアル整備と専用相談窓口の設置を進めました。

マニュアルには、

-

「繰り返し同じ要求をする顧客」への対応手順

-

「人格否定や暴言」に対して毅然と対応する文言例

-

「即時切断できる条件」の明記

さらに、社内専用の相談窓口を設けることで、スタッフが一人で抱え込まない仕組みを作りました。

結果、離職率は前年よりも20%改善し、相談件数はむしろ増加しましたが、それは「声を上げやすくなった」ことの裏返しであり、組織の健全性が高まったと言えます。

相談窓口があるだけで安心して働けるんです。

導入後に従業員満足度が向上したケース

カスハラ対策は、単に「顧客から従業員を守る」だけではなく、従業員満足度を高める効果もあります。

例えばある飲食チェーンでは、カスハラマニュアル導入後に「スタッフ満足度アンケート」を実施しました。

結果は、「安心して働ける環境」と回答した割合が導入前の2倍に。

顧客満足度も維持され、従業員の笑顔が増えることで、むしろリピーターが増加しました。

この事例が示すのは、カスハラ対策は“攻めの施策”にもなり得るということです。

従業員を守ることで、結果的にサービス品質と企業ブランドの向上につながるのです。

本章のまとめ

実例から学べるのは、以下の3点です。

-

ルール化によって現場の安心感が高まる

-

相談窓口の整備は離職防止に直結する

-

従業員満足度が向上すれば顧客満足度も高まる

次章では、本記事の総括として「まとめと感想」をお届けします。

第8章 まとめと感想|従業員を守る仕組みが企業の信頼をつくる

本記事の要点整理

ここまで、カスタマーハラスメント対応について定義→事例→マニュアル→研修→外部支援→成功事例の流れで解説してきました。

重要なのは、単なる概念理解にとどまらず、「自社に落とし込む仕組み」を整備することです。

カスハラは一度発生すると、従業員の心身を疲弊させ、離職やブランド毀損に直結します。

その一方で、しっかりとしたルールやトレーニングを導入した企業では、離職率の低下や従業員満足度の向上が確認されています。

「顧客第一」と「従業員保護」の両立

従来の日本企業では「顧客第一主義」が強調されがちでした。

しかし現代では、従業員を守ることが顧客体験を守ることにつながるという考え方が不可欠です。

暴言や不当要求にさらされながら笑顔を維持できる人材はいません。

だからこそ「顧客第一」と「従業員保護」の両立を仕組みで実現することが求められます。

従業員を守らずして顧客満足は成り立たないんですよ。

明日から始められる小さな一歩

大きな制度改革でなくても、明日からできる取り組みはあります。

例えば、

-

社内でのミニ研修を実施し「毅然と断る言い方」を練習する

-

相談窓口の連絡先を周知し、スタッフがいつでも相談できる状態にする

-

朝礼やミーティングで、カスハラ対応の事例共有を行う

こうした小さな取り組みを積み重ねることで、従業員は「会社が自分を守ってくれている」と実感できます。

まずは“できることから始める”が大事です。

経営の責任としての体制づくり

私はこれまで多くの企業の人事・採用・組織改革を支援してきました。

その中で強く感じるのは、現場を守る体制づくりこそ経営の責任だということです。

経営層が「従業員を守る」と明言し、具体的な仕組みを整備することが、結果として企業の信頼を高めます。

カスタマーハラスメント対応は「守りの施策」ではなく、攻めの経営戦略でもあります。

従業員を守り、安心して働ける環境を整えた企業こそ、顧客から選ばれ続けるのです。

以上で「カスタマーハラスメント対応」のまとめを終えます。

読者のみなさんも、ぜひ明日から“小さな一歩”を踏み出してください。