人材不足の時代、理念は求人広告以上に求職者を惹きつける武器になります。

ただし“面白さ”だけでは失敗のリスクも高い。

本記事では、短く覚えやすく、それでいて企業の姿勢を伝えられる理念づくりのコツをまとめます。

第1章 「面白い企業理念」とは何か?定義と評価基準

面白さの条件を整理する

「面白い企業理念」という言葉を耳にすると、ユニークで人の記憶に残るキャッチフレーズを思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし本来の“面白さ”は単なる言葉遊びではなく、企業の方向性や行動指針を端的に示す役割を持っています。

評価基準は大きく三つあります。

第一にユニークさ。他社と明確に差別化できる視点を持ち、聞いた瞬間に「あの会社らしい」と連想できること。

第二に覚えやすさ。短くリズム感があり、社員が日常的に口にできるレベルであること。

第三に実行可能性。理念が行動や制度と結びつき、実際に組織の中で使われ続けるかどうかです。

理念は口先だけじゃダメ、日常で使えないと意味がないんです。

経営や採用に活かせる理念の条件

採用活動の現場を見ていると、理念が「経営層の自己満足」で終わっているケースが少なくありません。

社員が説明会や面接で語れず、応募者もピンとこない。これでは理念の存在意義が半減してしまいます。

反対に、ユーモアや斬新さを織り交ぜながらも「行動につながる理念」を持つ企業は、採用市場で強みを発揮しています。

例えば「失敗を歓迎する」というシンプルな理念を掲げたIT企業は、新しい挑戦を歓迎する文化を定着させ、結果的に採用応募数を倍増させました。

採用と直結してこそ理念の“面白さ”が活きるんですよね。

他社事例から見る“面白さ”の本質

有名企業の理念を比べると、その“面白さ”は一過性のウケ狙いではなく、事業ドメインと密接に結びついています。

例えば飲料メーカーが「ワクワクを届ける」という表現を使うのは、自社商品の体験価値を言語化しているからです。

一方で、食品企業が「地球を救う」など過剰な抽象表現を掲げると、事業との乖離が大きくなり、社内浸透も進みません。

つまり“面白さ”の本質とは、ユニークさや覚えやすさを超えて、「事業と理念が矛盾なく結びつき、行動に落とし込めること」です。

ここを外さない限り、理念は企業文化の核となり、採用やブランディングの武器になります。

第2章 理念を面白くする言葉の工夫とフレームワーク

タグライン/スローガンを“響く言葉”にする

理念を「面白く」するには、単なるキャッチコピーのように奇抜にするだけでは不十分です。

重要なのは、聞いた人が共感し、覚えやすく、行動に結びつく言葉にすることです。

例えばタグラインを考えるとき、

-

語尾の工夫:「〜しよう」「〜するぞ」など、行動を促す終わり方にする。

-

韻を踏む:「挑戦から成長へ」「笑顔で未来へ」など、リズム感を持たせる。

-

擬音を使う:「ドンドン前へ」「ワクワクを届ける」など、感覚に訴える。

こうした工夫があると、社員同士で自然に使われやすくなり、社内文化として定着しやすいのです。

カッコよさより“口にしたくなるか”が大事ですね。

フレームワークを活用する

言葉づくりの裏には、しっかりとしたフレームワークがあります。

代表的なのが 「ゴールデンサークル」(Why→How→What)です。

「なぜ存在するのか(Why)」「どのように取り組むのか(How)」「何を提供するのか(What)」を整理すると、理念の軸がぶれなくなります。

また、MVV整理(Mission/Vision/Value)も欠かせません。

-

Mission:存在意義

-

Vision:将来像

-

Value:行動指針

この3つを整理してからスローガンに落とし込むことで、単なる言葉遊びではなく、経営や採用と直結する理念に仕上げられます。

社員参加型ワークショップで言葉を生み出す

理念づくりをトップダウンで進めると、どうしても「社長の独り言」になりがちです。

そこで効果的なのが 社員参加型ワークショップです。

たとえば、

-

「自社の強みを一言で表すなら?」

-

「お客様にどう覚えられたい?」

-

「会社を擬人化するとどんなキャラ?」

こうした問いを投げかけると、現場からユニークでリアルな表現が出てきます。

その言葉を束ねることで、“社員が自分ごととして語れる理念”に近づくのです。

現場の声を混ぜると、急に言葉が生きてくるんですよね。

次章では、ダイレクトに響く「他社事例」から、面白い理念の本質をさらに深掘りしていきます。

第3章 成功する“面白い理念”の実例と背景ストーリー

有名企業やスタートアップの事例

「面白い企業理念」として注目されるのは、短く覚えやすいフレーズと、明確な背景ストーリーが結びついている場合です。

たとえば外資系IT企業の「Don’t be evil(邪悪になるな)」は有名ですが、日本でも「世界一ワクワクする街をつくる」「失敗を語れる会社に」など、ユニークで共感を誘う理念が採用広報で使われています。

スタートアップの場合は、従来の業界構造に挑戦する姿勢をそのまま言葉にしているケースが多いです。

「既成概念をぶち壊す」「つくる、こわす、またつくる」など、リズム感のある表現がSNSでもシェアされやすく、若手層の応募増加につながっています。

挑戦的な言葉は採用世代に刺さるんですよね。

フレーズと背景ストーリーのセット効果

理念の「面白さ」は、単独のフレーズだけでは成立しません。

なぜその言葉になったのか、どんな背景があるのかを合わせて伝えることで、共感や納得感が生まれます。

例えば、ある飲食系ベンチャーが掲げる「おいしい笑顔を世界に」という理念。

単なるキャッチコピーに見えますが、創業者が「学生時代に食堂でアルバイトをして、笑顔で食事をする姿に救われた経験」が背景にあると説明すると、理念が一気に具体性を帯びます。

こうしたストーリー性が、社員や顧客に“自分ごと”として受け止めてもらえる力を持っています。

背景の熱量があると、一言でも説得力が増しますね。

SNSや採用ページで拡散された成功パターン

近年の成功パターンとして、SNSや採用サイトでの拡散性が重要になっています。

「ユニークなフレーズ+ビジュアル+背景ストーリー」を組み合わせ、インスタやX(旧Twitter)で社員が自主的に発信しているケースが目立ちます。

採用ページでも、理念を大きな見出しにし、その下に社員インタビューや日常のエピソードを並べる形が効果的です。

単なる「理念紹介」ではなく、社員が理念を体現している姿を見せることで、応募者の信頼を獲得できます。

次章では、「失敗事例」から学ぶ、理念づくりの落とし穴と回避策について解説します。

第4章 失敗事例から学ぶNGパターンとリスク回避

語呂だけ良くて中身が伴わないケース

「面白い企業理念」を目指すあまり、語感やリズムに頼りすぎて中身が空洞になってしまう企業があります。

例えば「未来を変える会社に」や「ワクワクを届ける」など、一見ポジティブですが、具体的に何をどう変えるのか、誰に何を届けるのかが不明確だと、理念がスローガン止まりになりかねません。

理念は社員が行動指針として使うものです。

抽象的すぎて現場で解釈がバラバラになると、かえって混乱を招きます。

格好いいだけの言葉は現場に響かないんですよ。

炎上リスク(差別表現・誇大表現)の実例

もうひとつの典型的なNGは、社会的な配慮を欠いた表現です。

たとえば「男らしく働け!」「日本一の仲間意識!」といったフレーズ。

一部の社員や応募者に排除感を与え、炎上や批判の的になる危険性があります。

また「世界一」「必ず成功する」などの誇大表現も要注意です。

外部から見れば根拠がなく、信頼性を損なう可能性が高いからです。

現代では、理念もまたESGやコンプライアンスの観点でチェックされる時代です。

理念で炎上するとブランドに直撃するのが怖いところです。

「社員が覚えられない長文理念」の問題と回避策

よくある失敗が、理念が長文になりすぎて社員が覚えられないケースです。

「我が社は社会に貢献し、顧客満足を追求し、社員の幸福を実現し…」と続く文章は、社長の熱意は伝わっても、社員にとっては丸暗記の対象にしかなりません。

これを回避するには、短いフレーズで本質を表現し、背景説明を補足する二段構えが有効です。

キャッチコピーのような短文で理念を掲げ、詳細はパーパスやビジョンで補う。

そうすることで「覚えやすさ」と「深さ」を両立できます。

次章では、実際に理念を導入・浸透させるための「実践ステップ」について解説します。

第5章 理念を浸透させる仕掛けと実装プロセス

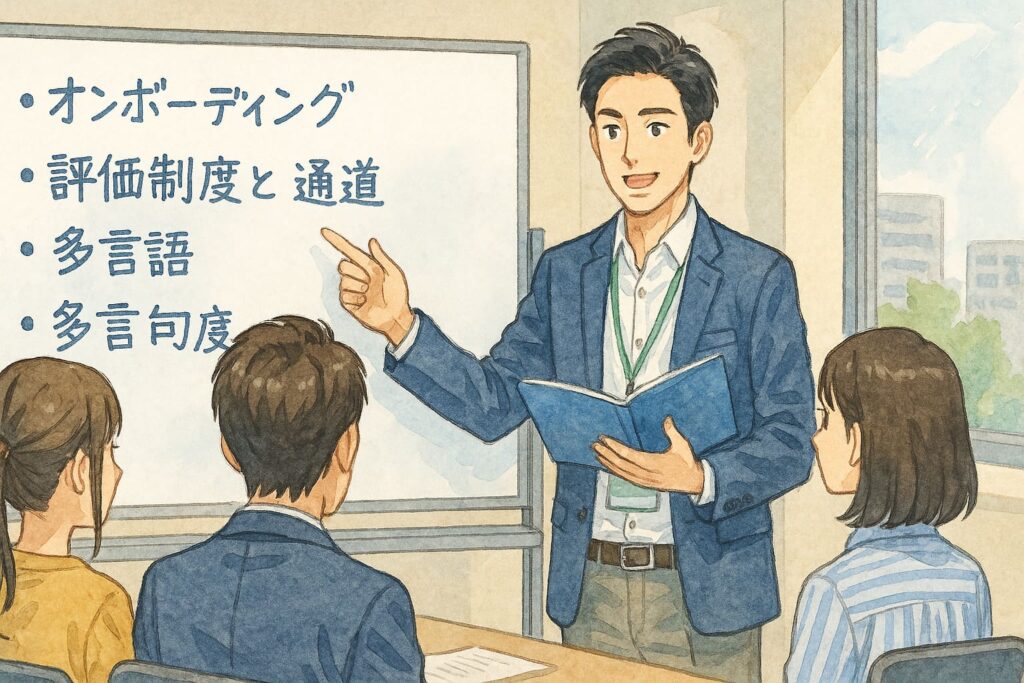

オンボーディングや評価制度との連動

どんなに「面白い企業理念」を掲げても、社員の行動に結びつかなければ意味がありません。

そのために有効なのが、オンボーディングや評価制度との連動です。

新入社員研修の最初に理念を紹介し、具体的なエピソードや事例を交えて説明することで「自分事」として理解してもらえます。

また、人事評価制度の項目に理念と関連した行動指標を組み込むと、理念が“評価される行動”として自然に根付いていくのです。

単なるお題目から、社員のキャリア形成に直結する仕組みに変わります。

評価制度とリンクすると社員も本気になるんですね。

社内イベント・朝礼・研修での浸透策

理念は繰り返し触れることで記憶に残ります。

朝礼での唱和や、社内イベントでの活用は定番ですが、形骸化させない工夫が必要です。

たとえば「理念をテーマにした社内ワークショップ」や「理念に沿った行動を表彰する制度」を設けると、社員同士で理念を語り合う場が生まれます。

また、研修プログラムの中で理念を実際の業務ケースに当てはめて考えることで、現場でどう活かすかをイメージしやすくなるのです。

現場に落とし込むには“体験”が一番効くんですよ。

多言語対応・多拠点展開の工夫

グローバル展開やリモート拠点の増加に伴い、理念の浸透は一層難しくなっています。

この課題を解決するには、多言語対応と文化的ニュアンスの調整が欠かせません。

直訳では伝わらない場合が多いため、現地の社員や専門翻訳者を交えた「文化に寄り添う翻訳」が必要です。

また、動画やインフォグラフィックなど、言語に依存しないビジュアル表現を使うことで、拠点を越えて共有しやすくなります。

拠点ごとに「理念体現エピソード」を共有する仕組みを作れば、多拠点でも一体感を持った浸透が可能です。

次章では、採用やブランディングに直結させるための理念活用法についてをお届けします。

第6章 採用とブランディングに効く理念活用法

採用サイト・SNS・会社案内への展開方法

企業理念はつくっただけでは効果を発揮しません。

採用サイトやSNS、会社案内といった“外に見せる場”に、理念をどう翻訳して展開するかがポイントになります。

例えば、採用サイトのトップページで理念をキャッチコピー化し、ビジュアルとセットで伝える。

SNSでは短文にアレンジして繰り返し発信し、ハッシュタグを添えて浸透を狙う。

会社案内では代表メッセージや事業紹介と一体化させることで、求職者や取引先に自然に届きます。

採用サイトは理念を最初に見せる舞台ですよね。

求職者に「共感される」表現に落とし込む

求職者が理念に触れたとき、「この会社で働いてみたい」と感じてもらえるかどうかは共感できる表現かどうかにかかっています。

抽象的な言葉だけでは伝わらず、具体的なエピソードや行動指針とセットで提示することが重要です。

例えば「挑戦する文化」という理念なら、実際に社員が新規事業を立ち上げたストーリーを添える。

これにより、理念が“生きた証拠”として機能します。

理念を体験談と一緒に出すと一気にリアルになりますよね。

ブランディング効果と社外評価の高め方

理念は採用だけでなく、企業ブランディングの中心軸にもなります。

わかりやすくユニークな理念は、メディア記事やSNSで取り上げられる可能性を高め、結果として企業の認知度や好感度の向上につながります。

さらに、理念を外部に伝えるプロセスは、ESG評価やSDGsへの取り組みと接続させることもできます。

社外評価を意識することで、投資家や顧客からの信頼も得やすくなるのです。

理念を「面白く、かつ共感を呼ぶ」形で展開することは、採用強化だけでなく、企業全体のブランド価値を引き上げる戦略的な取り組みです。

次章では、本記事の総括として「まとめと感想」をお届けします。

第7章 まとめと感想|理念は面白さと実効性の両立が鍵

これまで6章にわたり、「面白い企業理念」の定義から実践までを整理してきました。

最後に要点を振り返りながら、まとめと感想をお伝えします。

本記事の要点整理

まず、「面白い企業理念」とは単なる言葉遊びではなく、経営や採用の武器として機能するものです。

第1章では定義と評価基準を整理し、第2章では言葉の工夫やフレームワークを紹介しました。

第3章で事例の背景とストーリー性を解説し、第4章では失敗事例とリスク回避を学びました。

さらに第5章で社内浸透の仕組みを、第6章では採用・ブランディングへの展開方法を掘り下げました。

一連の流れから見えるのは、理念を“内に根付かせ、外に広げる”二段構えの重要性です。

面白さは目的でなく“手段”

ここで強調したいのは、面白さ自体はゴールではないという点です。

理念にユーモアやキャッチーさを加えるのは、人の心に届かせ、覚えてもらうための手段にすぎません。

本質は「行動を導き、経営成果に結びつけるかどうか」です。

面白さだけを追うと危うい。実効性と両立が肝心ですね。

読者への呼びかけ

この記事を読んでくださった経営者や採用担当の皆さんへ。

理念の刷新は、大掛かりなプロジェクトに見えるかもしれませんが、小さな一歩から始められます。

例えば「明日から自社でも試せる一文」を考えてみる。

そんな軽やかな挑戦が、やがて採用の武器となり、社内の共通言語となり、ブランドの柱へと育っていきます。

理念はつくるものではなく、磨き続けるもの。ここに尽きます。

これで本記事のまとめは以上となります。

次の一歩を踏み出すのは、この記事を読んだ皆さんの番です。