「ダイバシティ経営」という言葉を耳にする機会が増えています。

しかし、理念として語られるだけでは社内に浸透しません。人材不足やイノベーションの必要性に直面している今こそ、経営戦略として活用することが重要です。 本記事では、企業がダイバシティ経営を導入する具体的なステップと成功のポイントを紹介します。

第1章:ダイバシティ経営とは何か?正しい定義と背景

ダイバシティ経営の定義

「ダイバシティ経営」とは、多様な人材を受け入れ、それぞれの強みを発揮できる環境を整え、経営成果へと結びつける経営手法です。

ここでいう多様性とは、性別・年齢・国籍・障がいの有無・性的指向・宗教・ライフスタイルなどを含みます。

単に「多様な人材を採用すること」ではなく、「多様な価値観や経験を組織の競争力に転換すること」が本質です。

日本では経済産業省が「ダイバーシティ経営企業100選」を2012年から実施しており、公式に「多様性を経営に生かす」ことが推奨されています。

この定義に基づけば、ダイバシティ経営は理念やスローガンにとどまらず、組織の経営戦略そのものと位置付けられます。

単なる掛け声で終わらせちゃいけないんですよ。

導入が求められる社会的背景

ダイバシティ経営が注目される背景には、日本特有の社会課題があります。

最大の要因は少子高齢化による労働人口の減少です。総務省統計局のデータによれば、生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けています。

そのため、企業は女性・シニア・外国人など、これまで十分に活躍機会を得られなかった人材層を積極的に活かす必要があります。

さらに、グローバル競争の加速も背景のひとつです。海外市場での事業展開や、多国籍チームとの協働において、多様な文化を理解し合う能力は不可欠です。

加えて、国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)でも「ジェンダー平等の実現」や「働きがいのある人間らしい仕事」が掲げられ、ダイバシティ経営は企業の社会的責任(CSR)にも直結しています。

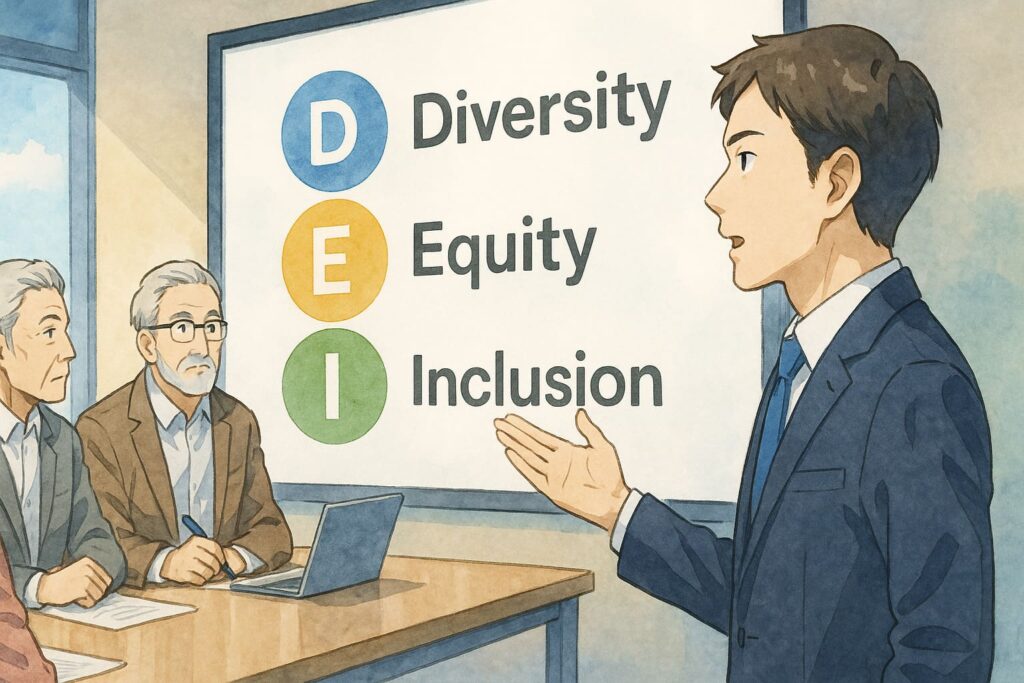

DE&Iとの違いを整理する

近年では「D&I」や「DE&I」という言葉もよく耳にします。

-

ダイバーシティ(Diversity):人材の多様性を受け入れること

-

インクルージョン(Inclusion):多様な人材が組織の中で安心して力を発揮できる環境をつくること

-

エクイティ(Equity):一人ひとりの状況に応じた公正な機会やサポートを提供すること

ダイバシティ経営は、これらを包括した「経営戦略」です。

つまり「採用して終わり」ではなく、「活躍できる仕組みを整え、公平性を担保し、成果に転換する」ことが本来の姿です。

言葉の整理をしないと、現場は混乱しがちですね。

経営層に誤解された私の体験

私が初めて「ダイバシティ経営」を経営層に提案したのは10年以上前のことです。

当時の経営者から返ってきた言葉は「うちには外国人も女性管理職も少ないから関係ない」というものでした。

その反応に、まだ「多様性=外国人や女性の採用」という狭い解釈しか浸透していなかった現実を痛感しました。

しかし、その後、同じ企業が新規事業の立ち上げに挑む中で「異なるバックグラウンドを持つ社員の視点」が成果に直結したことを経験しました。

この成功体験をきっかけに、経営層の理解は一気に深まりました。

「多様性は経営のリスクではなく、武器になり得る」ことを実感した瞬間でした。

まとめ

第1章では、ダイバシティ経営の定義と背景を整理しました。

重要なのは、単なるスローガンや人事施策ではなく、社会的課題や経営戦略と密接に結びついた取り組みである点です。

次章では「企業がダイバシティ経営に取り組むべき理由」について、具体的なメリットを掘り下げていきます。

第2章:企業がダイバシティ経営に取り組むべき理由

採用力強化:多様な人材確保が競争優位に直結

労働人口が減少するなかで、採用力を高めることは経営課題の最前線にあります。

ダイバシティ経営に積極的な企業は、応募者から「安心して働ける環境」と見られやすくなります。

たとえば、経済産業省の「ダイバーシティ経営企業100選」では、人材確保に成功した企業の多くが、女性・外国人・シニアといった層を柔軟に採用し、人手不足を克服しています。

採用市場は情報が透明化しており、就職・転職サイトやSNSでの「働きやすさ」の印象が応募数に直結します。

多様性を尊重していることを示すこと自体が、企業ブランディングの強力な武器になります。

採用現場で「多様性が強み」って言えると本当に有利なんですよね。

イノベーション創出:異なる視点から新しい価値を生む

多様な人材が集まることで、発想の幅が広がり、イノベーションが生まれやすくなります。

同質性の高い組織では「過去の延長線上」の発想にとどまりがちですが、異なる文化や経験を持つ人が加わると、新たなビジネスモデルやサービスが構想されやすくなります。

実際、マッキンゼーの調査によれば、ダイバーシティが高い企業ほど収益性が向上する傾向があるとされています。

特にIT業界では、開発チームの多様性がユーザー体験を高める要因となり、製造業では新製品の開発に直結するケースも多いです。

生産性・モチベーション向上:心理的安全性がチーム成果に影響

Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス」では、チームの成功要因として最も重要なのは「心理的安全性」であると結論づけられました。

心理的安全性とは「自分の意見を安心して表明できる環境」のことです。

ダイバシティ経営が浸透すると、個々の社員が「自分らしく働ける」と感じやすくなり、モチベーションや生産性が向上します。

これは単なるメンタルケアではなく、経営成果に直結する重要なファクターです。

結局、現場が安心して動ける環境が一番強いんです。

リスク分散と社外評価

同質的な組織は、市場の変化やトラブル発生時に柔軟な対応ができずリスクが高まります。

一方、多様性を持つ組織は異なる視点から問題を捉え、リスク分散につながります。

さらに、ダイバシティ経営は社外評価にも直結します。

ESG投資の基準に「ダイバーシティ」が含まれるようになり、上場企業では投資家や取引先からの信頼を得る材料となっています。

また、「えるぼし認定」や「プラチナくるみん認定」といった制度の取得は、採用広報において強力なアピールポイントとなります。

実例:導入効果が見られた製造業やIT企業

製造業のある企業では、外国人技能実習生や女性技術者を積極的に登用したことで、慢性的な人材不足を解消しました。

また、IT企業では障がい者やシニア人材をリモートワークで活用する仕組みを導入し、新しい働き方を定着させました。

いずれも「ダイバシティを戦略的に取り込んだ結果、成果につながった」事例です。

エピソード:女性管理職登用で応募数が倍増した話

私が支援した企業の一つでは、「女性管理職比率を上げる」取り組みを行いました。

管理職登用に向けた研修を実施し、女性社員が昇進できる評価制度を整えたのです。

結果、採用応募数は前年の約2倍に増加しました。

「女性も管理職として活躍できる会社」という評価が広まり、求職者からの信頼につながったのです。

この経験からも、ダイバシティ経営は採用戦略そのものであると確信しています。

まとめ

第2章では、企業がダイバシティ経営に取り組む理由を整理しました。

採用力強化、イノベーション創出、生産性向上、リスク分散、社外評価の向上。

これらはすべて経営の成果と直結しています。

次章では、ダイバシティ経営を実践する際の「課題と壁」について掘り下げます。

第3章:ダイバシティ経営推進の課題と失敗事例から学ぶ

社内抵抗:従来の価値観・管理職層の理解不足

ダイバシティ経営を推進するうえで、最初に直面する壁は「社内の抵抗」です。

特に管理職層は、長年の成功体験をもとにマネジメントをしてきたため、新しい価値観を受け入れることに慎重なケースが少なくありません。

「成果を出すには従来のやり方が一番だ」という固定観念が残っていると、多様な働き方や人材の活用は“効率が悪い”と誤解されがちです。

このギャップを埋めるには、経営層からのメッセージだけでなく、現場での成功体験を共有し「多様性が成果につながる」ことを実感させるプロセスが欠かせません。

管理職が腹落ちしないと、現場はまず動かないんです。

制度と実態の乖離:「制度はあるが活用されない」問題

制度だけ導入しても、社員が実際に利用できなければ形骸化してしまいます。

たとえば「育児休暇制度」が存在しても、上司の理解不足や同僚への遠慮から、実際には取得しにくい職場環境も少なくありません。

経済産業省の調査でも、ダイバーシティ推進の課題として「制度はあるが利用率が低い」ことが指摘されています。

形式的な導入で満足してしまうと、企業文化の変革につながらず、逆に社員の不信感を招く結果になります。

コミュニケーション障壁(言語・文化・世代間ギャップ)

多様な人材が集まると、必然的にコミュニケーションの課題が生じます。

外国人社員との言語ギャップ、世代間での価値観の違い、さらにはリモートワーク環境での情報格差など。

これらは業務効率を下げるだけでなく、誤解や摩擦を生む要因になります。

特に「暗黙の了解」で進んでいた社内文化が強い企業ほど、違う背景を持つ人材にとっては壁が大きくなります。

世代間ギャップを甘く見ると、必ず摩擦が出るんですよね。

失敗事例:表面的な「数値目標」に終始して失敗したケース

ある上場企業では、「女性管理職比率を30%にする」という数値目標だけを掲げました。

しかし、育成プログラムや評価制度の見直しを行わずに、短期間で目標を達成しようとした結果、昇進した女性社員が孤立し、逆に離職が増えてしまいました。

数値だけを追いかける姿勢は、かえって現場の反発を招き、ダイバシティ推進そのものへの不信感につながります。

「なぜ必要なのか」という意義を社員一人ひとりが理解していなければ、施策は定着しません。

解決の方向性:トップの理解・現場巻き込み・中間管理職への研修

課題を克服するには、いくつかのステップが欠かせません。

-

トップの理解と発信

経営者自らが「ダイバシティ経営は企業の成長戦略である」と明言すること。 -

現場の成功体験の共有

小さな事例でも構わないので「多様性が成果につながった」ストーリーを社内で可視化すること。 -

中間管理職への研修

現場をマネジメントする管理職に対して、具体的なマネジメント方法を提供し、腹落ちさせること。

これらが揃わない限り、制度も施策も「紙の上だけ」で終わってしまいます。

エピソード:私が人事顧問をしていた企業での実体験

以前、私が人事顧問を務めていた企業でも、ダイバシティ推進の一環として「在宅勤務制度」を導入しました。

ところが実際には「在宅だと評価されにくい」という空気があり、誰も制度を利用しませんでした。

私は経営層に「制度をつくるだけでは意味がない」と伝え、管理職向けのワークショップを実施しました。

「在宅勤務を活用して成果を出した社員の事例」を共有し、管理職自身に意識変革を促したのです。

結果、半年後には在宅勤務の利用率が大きく上がり、業務効率も改善しました。

この経験から、制度と現場のギャップを埋めるには「人を動かす仕掛け」が欠かせないことを痛感しました。

まとめ

第3章では、ダイバシティ経営を推進する際の課題と失敗事例を取り上げました。

社内抵抗、制度と実態の乖離、コミュニケーション障壁、そして表面的な数値目標。

これらを克服するには、トップの発信、現場の成功体験、中間管理職の理解が必要です。

次章では、実際に企業がダイバシティ経営を「どう実践すべきか」を具体的に掘り下げます

第4章:成功するダイバシティ経営の導入ステップ

ダイバシティ経営を成功に導くためには、思いつきの施策を並べるのではなく「順序立ったステップ」が不可欠です。

ここでは導入プロセスを6つのステップに整理し、それぞれのポイントを解説します。

ステップ1:経営層・人事の理解を深める(データと事例を活用)

最初の入口は、経営層と人事部門の意識統一です。

「ダイバシティは理念ではなく経営戦略である」という理解を浸透させるために、社外の調査データや先行企業の事例を活用すると効果的です。

たとえば経済産業省の「ダイバーシティ経営企業100選」では、選出企業の多くが売上・採用力・社員満足度の向上を実現しています。

こうした具体的な数値とストーリーを経営層に提示することで、納得感のある意思決定が可能になります。

数字で示すと経営層は一気に動きやすくなるんですよね。

ステップ2:現状分析(従業員アンケート・ダイバーシティ診断)

次に、自社の現状を客観的に把握することが重要です。

従業員アンケートや外部のダイバーシティ診断ツールを活用し、社内の意識・制度利用状況・職場の心理的安全性を数値化します。

特に「制度はあるが使われていない領域」や「世代間で意識が分かれるテーマ」を可視化することで、改善すべき課題が浮かび上がります。

現状分析を省略すると、後の施策が的外れになり、社員の信頼を失うリスクがあります。

ステップ3:目標設定(数値だけでなく、行動目標も含める)

目標は「数値目標」と「行動目標」をセットで立てることが肝心です。

単なる「女性管理職比率30%」ではなく、「女性社員がキャリア相談をできる仕組みを導入する」など、具体的な行動を伴う目標が必要です。

行動目標を明示することで、現場にとって実行可能性が高まり、社員も納得して取り組めます。

この両輪がそろうことで、数値が形骸化するリスクを減らせます。

ステップ4:制度設計(採用・評価・働き方改革・研修)

ダイバシティ経営は制度と仕組みで支える必要があります。

-

採用:多様なバックグラウンドの人材に開かれた募集方法

-

評価:勤務時間より成果にフォーカスした評価制度

-

働き方改革:在宅勤務やフレックスタイムなど柔軟な制度

-

研修:無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を理解する研修

これらを組み合わせることで、社員が安心して活躍できる環境をつくることができます。

制度が現場で活きなければ、ただの飾りですからね。

ステップ5:社内コミュニケーションと合意形成

制度を導入するだけでは機能しません。

重要なのは「社内にどう伝えるか」です。

全社員説明会やイントラネットでの周知、ロールモデル社員の発信など、継続的なコミュニケーションが欠かせません。

さらに、部門横断のワーキンググループをつくり「社員が制度設計に関わる」仕組みを導入すると、現場の納得感が高まります。

ステップ6:効果検証と改善サイクル

最後に、導入した施策が本当に効果を上げているかを検証し、改善サイクルを回すことが重要です。

離職率、採用応募数、社員満足度調査などの指標を定期的に確認し、問題があれば修正を加えます。

ダイバシティ経営は「一度導入したら終わり」ではなく、常にアップデートされるべき仕組みです。

エピソード:育児支援制度で離職率が改善した企業の話

私が関わったある中堅企業では、女性社員の離職率が高く、特に出産・育児を機にキャリアを断念するケースが多いことが課題でした。

そこで「短時間勤務制度」と「在宅勤務制度」を導入し、さらに管理職への研修を実施。

「制度利用は特別扱いではない」という文化を広めた結果、3年で離職率が半減しました。

同時に採用応募数も増加し、結果として企業ブランド向上にもつながりました。

ダイバシティ経営は「社会貢献」ではなく「経営成果」そのものであることを実感した事例です。

まとめ

第4章では、ダイバシティ経営を成功に導く6つのステップを紹介しました。

経営層の理解 → 現状分析 → 目標設定 → 制度設計 → 社内コミュニケーション → 効果検証。

このサイクルを回し続けることで、企業は多様な人材の力を成果へと結びつけることができます。

次章では、実際にダイバシティ経営を導入して成功している企業事例を掘り下げていきます。

第5章:実践を支えるリソースと活用できる外部支援

ダイバシティ経営を社内だけで完結させるのは難しいです。

制度設計や浸透には、外部のリソースをうまく活用することが効果的です。

ここでは代表的なリソースと、私自身が関わった事例を紹介します。

経済産業省「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」

最も基本となるのは、経済産業省が公開している「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」です。

このガイドラインでは「多様な人材を受け入れる」だけでなく、「企業価値や競争力に結びつける経営戦略」として整理されています。

具体的には以下の観点が示されています。

-

経営戦略とダイバーシティの連動

-

データに基づく現状把握

-

成果の見える化と効果検証

経営層にダイバシティの必要性を説明する際にも、このガイドラインを根拠として使えば説得力が増します。

国のガイドラインを示すと経営層は腰を上げやすいんですよね。

人事コンサル・研修プログラムの活用

次に、人事コンサルティング会社や大手人材サービス企業が提供している研修プログラムがあります。

たとえば、パーソル総合研究所やリクルートマネジメントソリューションズは「アンコンシャス・バイアス研修」や「ダイバーシティ推進プログラム」を公開しています。

これらは実務に直結する形で設計されており、管理職層の理解を深める際に有効です。

特に「管理職が無意識に阻害要因になっているケース」を研修で可視化することで、組織全体の空気が変わる効果があります。

ダイバーシティ診断ツールや外部アセスメント

社内の課題を客観的に把握するためには、診断ツールや外部アセスメントが役立ちます。

-

ダイバーシティ推進度診断

-

社員エンゲージメント調査

-

職場の心理的安全性を測定するアセスメント

こうした外部調査を導入することで、経営陣に「客観的な数値データ」を示すことができます。

社内アンケートだけでは出てこない社員の本音が見えてくることも多いです。

社外ネットワーク(業界団体や異業種交流会)

社外ネットワークの活用も重要です。

業界団体や異業種交流会に参加することで、他社の成功事例・失敗事例をリアルに学ぶことができます。

また、他社の担当者同士で情報交換を行うことで、自社の課題が相対的に見えてくることも少なくありません。

孤立した社内議論だけでは発想が広がらないため、外部ネットワークは実践を後押しします。

異業種の成功例を知ると、自社に落とし込むヒントが一気に広がります。

専門家との伴走支援の重要性

最後に強調したいのが、専門家との伴走支援です。

制度導入や研修だけではなく「現場にどう根付かせるか」が最大の課題です。

外部の専門家が定期的に進捗を確認し、経営層と現場の橋渡しをすることで、施策が形骸化するリスクを減らせます。

特に中堅・中小企業では「専任のダイバーシティ担当」が置けないことも多く、外部支援が成否を分けることがあります。

エピソード:外部研修で社内理解が一気に深まった事例

私が顧問として関わったある中堅企業では、制度導入後も社員の理解が進まず、形骸化しかけていました。

そこで、外部講師を招いて「無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)」をテーマに研修を実施。

ワークショップ形式で進めた結果、管理職が「自分も気づかない偏見を持っていた」と率直に発言する場面がありました。

これをきっかけに社内での対話が活発化し、制度の利用率も大幅に上がりました。

外部支援は「きっかけ作り」として非常に有効であると実感した経験です。

まとめ

第5章では、ダイバシティ経営を支える外部リソースを整理しました。

国のガイドライン、研修プログラム、診断ツール、社外ネットワーク、専門家支援。

これらを戦略的に組み合わせることで、制度が社内に根付き、持続的な効果を生み出すことができます。

次章では、具体的な導入ステップを経て「どのように成果につなげていくか」をさらに掘り下げます。

第6章:まとめと感想|ダイバシティ経営は理念ではなく戦略

本記事の要点整理

ここまで「ダイバシティ経営とは何か」から始まり、そのメリット、課題、導入のステップ、そして外部リソースの活用まで解説してきました。

振り返ると流れはこうです。

-

定義:多様な人材を受け入れ、その力を経営成果につなげる手法。

-

メリット:採用力強化、イノベーション、生産性向上、リスク分散。

-

課題:社内抵抗、制度と実態の乖離、コミュニケーション障壁。

-

導入ステップ:理解 → 現状分析 → 目標設定 → 制度設計 → 合意形成 → 効果検証。

-

リソース:経産省ガイドライン、外部研修、診断ツール、社外ネットワーク、専門家支援。

つまり、ダイバシティ経営は「理念を掲げるだけで成功するもの」ではなく、経営戦略の一部として実装されるべきテーマです。

理念に終わらせないために重要なこと

ダイバシティは「やさしい会社に見えるための飾り」ではありません。

経営戦略と結びつけなければ、制度は形骸化し、現場に負担感だけを残します。

理念を戦略に落とし込むためには、数値目標だけでなく、行動目標や心理的安全性の醸成といった「定性的な部分」にも目を向けることが不可欠です。

きれいごとで終わらせた瞬間に社員は冷めるんですよ。

経営戦略としての位置づけを再確認

ダイバシティ経営はCSR(企業の社会的責任)だけでなく、人的資本経営やESG投資と直結する戦略テーマです。

実際、投資家や取引先も「多様性への取り組み」を評価指標に含める動きが加速しています。

経営層は「採用や人事の課題」として矮小化するのではなく、「企業競争力を高める戦略」として位置づけることが重要です。

現場を見てきた経験から

私はこれまで数十社の組織改革を見てきましたが、成功している会社の共通点は「トップと現場をつなぐ中間層の理解」です。

経営層が旗を振り、現場社員が動き出しても、中間管理職が理解していなければ施策は途中で止まります。

逆に、課長や部長クラスが自分の言葉で「なぜ必要か」を語れるようになった企業は、ダイバシティが文化として定着していきました。

結局、現場を動かすのは“中間層の腹落ち”なんですよね。

明日からできる小さな一歩

ここまで読んで「大きな変革は難しそう」と感じた方もいるかもしれません。

しかし、ダイバシティ経営は一気に進める必要はありません。

たとえば、こんな小さな一歩から始められます。

-

部署内で「無意識の思い込み」について10分だけ話し合ってみる

-

簡単なアンケートで「働きやすさ」を可視化する

-

管理職向けにミニ勉強会を開催する

-

成功している他社の事例を1つ共有する

こうした取り組みが、やがて組織全体の空気を変え、戦略としてのダイバシティ経営を支える土台になります。

最後に

ダイバシティ経営は「理念」ではなく「戦略」です。

定義からメリット、課題、導入ステップ、リソースまでを体系的に理解し、自社にあった小さな実践から積み上げていくことが成功の鍵になります。

次に取り組むべきは「自社の現状把握」と「小さな一歩の実行」です。

そこから、未来の競争力につながるダイバシティ経営が始まります。