「求人を出しても応募が来ない」—これは多くの飲食店オーナーが直面している悩みです。

人手不足は採用だけでなく、スタッフ定着や業務効率化まで総合的に対策する必要があります。

本記事では、低コストで始められる改善術から、外国人・シニア採用、最新のDX活用事例まで、現場で使える実践ノウハウをお伝えします。

第1章 飲食店人手不足の現状と背景を正しく理解する

有効求人倍率が示す現実

最新の労働市場統計によると、飲食業界における非正規スタッフの有効求人倍率は3〜4倍に達しています。

これは、求職者1人に対して3〜4件の求人がある状態で、まさに“売り手市場”が常態化していることを意味します。

特にパート・アルバイトの募集は競合が激しく、求人を出しても応募が集まらない店舗が少なくありません。

これじゃ普通の募集じゃ埋まらないですね…

全国の8割以上が「不足」と回答

日本フードサービス協会の調査では、全国の飲食店オーナー・店長の8割以上が「人手不足」と回答しています。

理由として挙げられるのは、賃金水準の相対的な低さ、勤務時間の不規則さ、体力的負担など複合的な要因です。

加えて、他業種との競争も激化しており、物流や小売業がより高時給で採用枠を広げていることも影響しています。

離職率の高さと労働条件の関係性

厚生労働省の統計によれば、飲食業の離職率は全産業平均を大きく上回る水準です。

短期離職の主な要因としては、

-

シフトの柔軟性不足

-

長時間労働

-

職場環境や人間関係の問題

が挙げられます。

特に、学生や主婦層はプライベートや家庭の事情と両立できない場合、すぐに他の仕事に移ってしまう傾向があります。

働きやすさの改善は待ったなしですね

現場オーナーが感じる経営への影響

人手不足は単に「忙しい」という問題にとどまりません。

オーナーからは、

-

提供時間の遅延による顧客満足度の低下

-

限定メニューや営業時間短縮による売上減

-

社員や残ったスタッフへの過重労働

といった声が多く聞かれます。

これらは直接的に店舗のブランド力や収益性を損なうリスクにつながります。

飲食店の人手不足は、個別の店舗だけでなく、業界全体の課題として広がっています。

この現実を正しく理解することが、次の章で紹介する具体的な対策を成功させる第一歩になります。

第2章 柔軟シフトと待遇改善で定着率を高める方法

即効性の高いシフト調整の仕組み

飲食店の採用と定着を阻む大きな要因の一つが、シフトの柔軟性不足です。

特に学生・主婦(夫)・副業ワーカーは、生活や学業との両立が前提になります。

ここで有効なのが、以下のようなシフト制度です。

-

半日シフト(ランチだけ・ディナーだけ)

-

曜日固定シフト(毎週同じ曜日で確定)

-

希望申告制シフト(1カ月前に希望日を提出)

この仕組みによって、急な欠員やシフト調整の混乱を減らし、働く側も予定が立てやすくなります。

オーナーが柔軟になるほど人は集まるもんです

福利厚生や休暇制度の改善事例

近年は、アルバイトやパートスタッフにも福利厚生を拡充する店舗が増えています。

例えば、

-

まかない無料または割引制度

-

有給休暇の取得推奨

-

交通費全額支給

-

勤務評価に応じた昇給

特に「有給休暇を申請しやすい雰囲気づくり」は、長期勤務の鍵になります。

また、飲食業界では珍しい短時間正社員制度(1日6時間勤務)を導入し、家庭や学業と両立するスタッフを確保した事例もあります。

小規模店舗でも実践できる労働環境の工夫

「うちは小さい店だから…」と諦める必要はありません。

例えば、

-

シフト作成アプリの導入で調整時間を短縮

-

スタッフ間のLINEグループで欠員対応を迅速化

-

休憩スペースの改善やロッカーの設置で快適性を向上

こうした環境整備は大きなコストをかけずに実現できます。

環境の快適さは採用広告以上の効果があるんです

成功事例:柔軟シフトで採用難を解消した店舗

東京都内のある個人経営カフェでは、採用に苦戦していたところ、1日2時間〜勤務OKの制度を導入しました。

結果、子育て中の主婦層や副業希望者から応募が急増し、半年でスタッフが安定しました。

採用広告費は従来の半分に抑えられ、定着率も改善。

経営者は「シフトを緩めただけで、採用難はかなり解消できた」と話しています。

第2章では「今すぐ取り入れられる柔軟シフトと待遇改善」を具体事例とともに解説しました。

第3章では、採用対象の拡大とデジタル活用による即効性ある採用戦略に移ります。

第3章 外国人・シニア採用で採用対象を広げる戦略

外国人採用の制度と在留資格の基本

飲食店業界では、外国人スタッフの存在感が年々高まっています。

ただし、採用には在留資格の確認が不可欠です。

飲食店で勤務できる主な在留資格には、以下があります。

-

特定技能(外食業):即戦力人材として長期就労可能

-

技能実習:一定期間の技能習得を目的とした制度

-

留学ビザの資格外活動:週28時間以内のアルバイトが可能

採用前には、パスポートと在留カードの確認、資格外活動許可証の有無を必ずチェックすることが重要です。

制度を知らずに採用すると後で痛い目を見ます

シニア人材の活用と戦力化のポイント

シニア層の採用は、安定感と接客力の高さが魅力です。

特に朝・昼のシフトや、接客経験が生きるポジションで活躍するケースが多くあります。

戦力化のためには、以下の工夫が有効です。

-

体力に配慮した業務割り当て(重い荷物や長時間立ち仕事を避ける)

-

研修期間を長めに設定し、覚える時間を確保

-

経験や知識を若手スタッフへ伝える機会を作る

こうした配慮が、長期勤務につながります。

リファラル採用(スタッフ紹介制度)の導入方法

リファラル採用は、既存スタッフの紹介で新規採用を行う方法です。

メリットはミスマッチが少なく、定着率が高いこと。

導入のポイントは、紹介者に報酬や特典を設定することです。

例:

-

採用後3カ月勤務で商品券1万円

-

成果に応じたボーナス支給

さらに、制度の存在をスタッフ全員に周知し、紹介しやすい環境を整えましょう。

信頼できる人からの紹介は求人広告より強いんです

採用対象拡大によるリスクと回避策

採用対象を広げると、多様な文化・価値観が交わることになります。

ここで発生しやすいのが、コミュニケーションの齟齬や業務理解の差です。

回避策として、

-

多言語マニュアルの用意

-

シニア向けの大きな文字や図解マニュアル

-

初期研修の充実

これらを整えることで、幅広い人材がスムーズに戦力化できます。

第3章では「採用対象拡大」の具体策として、外国人・シニア・リファラル採用を取り上げました。

次の第4章では、デジタル化・無人化による業務効率化と省人化の実践法を解説します。

第4章 SNSと地域密着型採用+短期派遣活用で応募数を増やす

InstagramやTikTokで店舗の魅力を発信する方法

SNSは求人媒体としても非常に効果的です。

Instagramでは料理や店舗の雰囲気、スタッフの日常を写真やリールで発信し、親近感を持たせることができます。

TikTokでは短い動画でスタッフの笑顔や裏側の様子を見せることで、求職者の心を掴みやすくなります。

ポイントは採用専用ハッシュタグの活用と継続的な更新です。

「#〇〇市カフェバイト」「#飲食店求人」など地域+業種のタグを入れると、地元の求職者に届きやすくなります。

写真だけじゃなく動画も混ぜると一気に反応が変わりますよ

地域掲示板や商店街との連携による求人効果

地域密着型の採用は、コストをかけずに即効性が期待できます。

商店街の掲示板や地域情報誌、自治体の無料求人ページを活用すれば、その地域に住む求職者へ直接アプローチ可能です。

特に高齢層や主婦層は、こうしたリアルな告知から応募するケースが多い傾向があります。

オンライン説明会の開催方法と成功例

近年は、ZoomやGoogle Meetなどを活用したオンライン説明会も有効です。

応募前に仕事内容やシフト条件を説明し、質疑応答の場を設けることで応募のハードルを下げられます。

成功している店舗では、説明会後にそのまま面接予約へつなげ、採用までの時間を短縮しています。

オンラインは忙しい人にもチャンスを広げられます

無料・低コストでできる採用広報のコツ

-

店舗前に見やすいデザインの求人ポスターを掲示

-

既存顧客へのLINE公式アカウントで求人案内

-

店舗イベント時に求人チラシを配布

これらはほぼ無料で始められ、顧客がそのまま応募者になるケースもあります。

スキマバイト・短期派遣サービス「Workyou」の活用方法とメリット

急な欠勤や繁忙期に対応するには、スキマバイト・短期派遣サービスが有効です。

特に「Workyou」は、以下のような特徴があります。

-

シフトの穴埋めや繁忙期対応に即効性

-

登録スタッフが豊富で即日勤務可能

-

アプリから簡単に募集・マッチング

例えば、週末の予約が急増した場合や、スタッフの体調不良で欠員が出た場合でも、数時間以内に働けるスタッフを確保できます。

詳細や導入手順はこちらのページをご覧ください。

この第4章では、オンラインとオフラインのハイブリッド採用戦略と、即戦力確保のWorkyou活用を解説しました。

次の第5章では、業務効率化と無人化による省人化の方法について詳しく触れます。

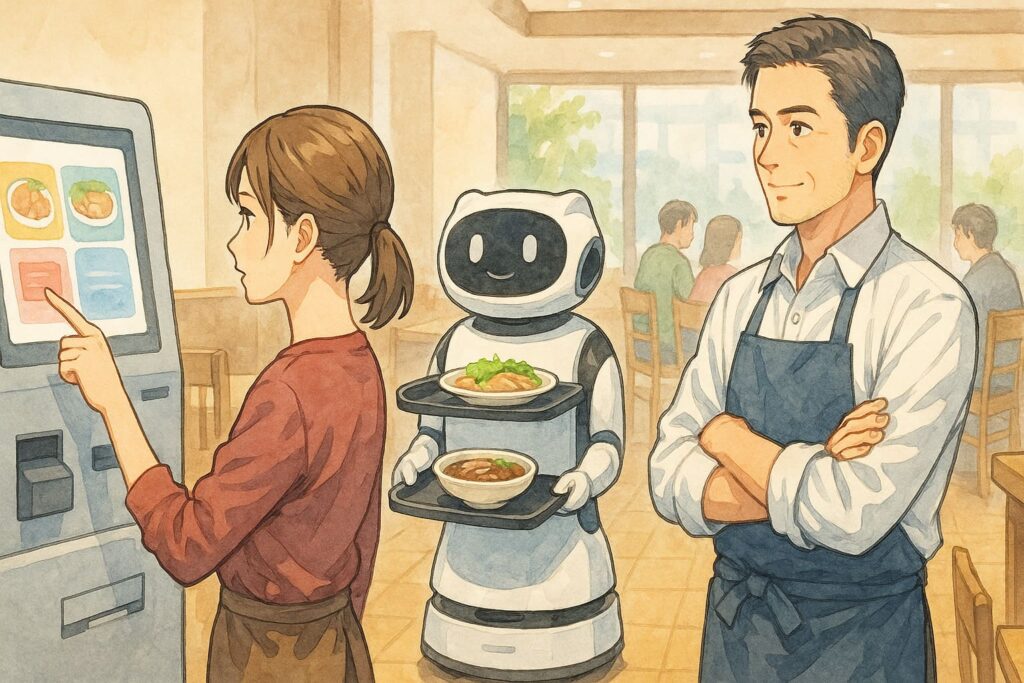

第5章 セルフレジ・配膳ロボットで業務を自動化する

自動化機器導入のコストと回収期間の目安

セルフレジや配膳ロボットは、飲食店の人手不足解消に直結する投資です。

導入コストの目安は以下の通りです。

-

セルフレジ:1台あたり50〜150万円

-

配膳ロボット:1台あたり100〜300万円

導入費用は高額に見えますが、人件費削減効果を考えると回収期間は1〜3年程度になるケースが多いです。

例えば、時給1,100円のアルバイトを1日5時間×週5日雇うコストは月約11万円。これを年間で考えると130万円超となり、セルフレジ1台分の投資は十分回収可能です。

数字で見ると意外と早く回収できるんです

導入店舗の効果測定

実際に配膳ロボットを導入した都市型レストランでは、配膳時間が平均30%短縮され、スタッフは接客や会計に集中できるようになりました。

セルフレジ導入店では、レジ待ち時間が平均50%削減し、会計ミスも大幅に減少。

特にピークタイムの混雑緩和に効果が見られています。

これらのデータは、人手不足をカバーしながら顧客満足度を維持する鍵となります。

DX化によるスタッフ負担軽減の事例

厨房オーダーシステム(KDS)と連動させることで、注文から配膳までの流れを一括管理できます。

あるファミリーレストランでは、DX化によりピーク時のスタッフ疲労度が半減し、離職率も低下しました。

体力負担の軽減は、スタッフのモチベーション維持にも直結します。

人が減っても笑顔で回せる環境が作れるのは大きいです

失敗しないための機器選定ポイント

-

店舗レイアウトとの相性

配膳ロボットは通路幅や段差に弱い機種もあるため、事前に現場検証が必要です。 -

メンテナンス性

日々の清掃や点検が容易かどうかは長期運用に直結します。 -

サポート体制

トラブル時の対応スピードや代替機の有無を確認しましょう。 -

拡張性

将来的に他システムとの連携が可能かも重要な選定基準です。

この第5章では、自動化の費用対効果と現場の変化を具体的に解説しました。

次の第6章では、外部支援や補助制度を活用した投資回収の加速方法について掘り下げます。

第6章 補助金・助成金と外部支援の賢い活用法

飲食業でも使える代表的な補助金

人手不足対策や業務効率化のための投資は、補助金や助成金を活用することで負担を軽減できます。飲食業でも利用可能な代表的な制度は以下の通りです。

-

業務改善助成金

従業員の賃金引き上げと同時に、業務改善に必要な設備投資を支援。

例:セルフレジ導入、厨房機器の自動化

助成額は最大600万円(※条件により変動)。 -

IT導入補助金

受発注システム、予約管理、POSレジなど、ITツールの導入を支援。

補助率は最大2/3、補助額は最大450万円。 -

小規模事業者持続化補助金

販路開拓や業務効率化に活用可能。

例:SNS広告、Webサイト制作、DX導入

補助額は最大200万円。

知らないと損する金額感ですね

申請の流れと成功しやすい書類作成のコツ

補助金申請の流れは概ね次の通りです。

-

公募要領の確認

-

事業計画書・見積書の作成

-

オンライン申請(または郵送)

-

採択後、事業実施

-

実績報告・補助金入金

採択率を上げるコツは、「課題→解決策→期待効果」を数値で示すことです。

例:「セルフレジ導入でレジ待ち時間を30%削減、スタッフ1名分の負担軽減」など、効果が具体的で測定可能な内容が望まれます。

数字で説得力を出すのがポイントです

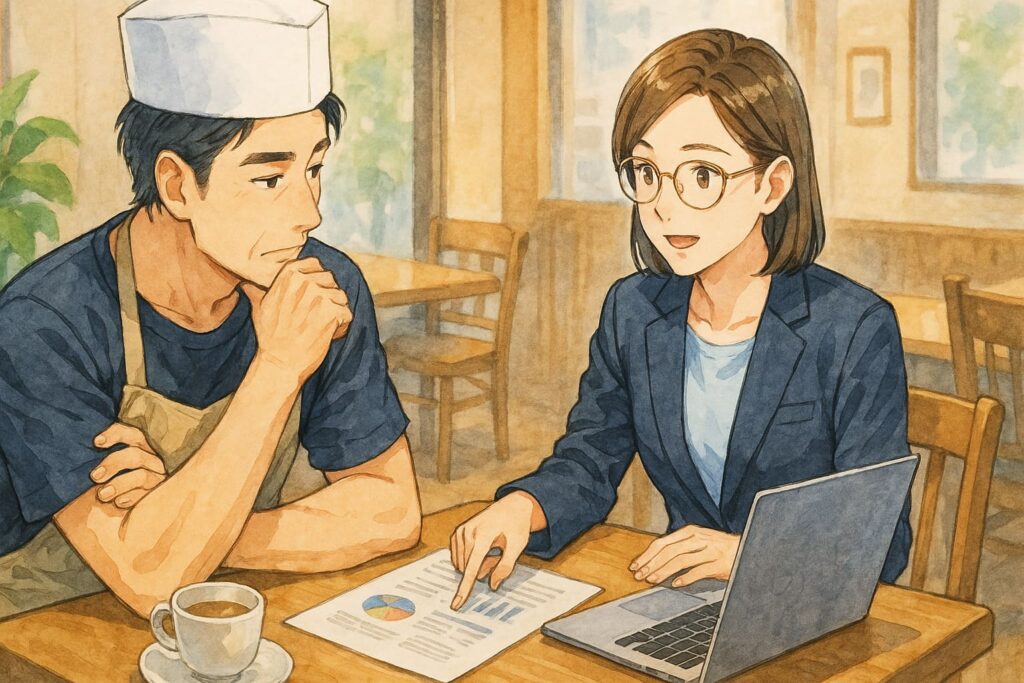

無料相談サービスや商工会議所の活用方法

商工会議所や中小企業診断士による無料相談は、書類作成や事業計画のアドバイスが受けられます。

特に初めての申請では、採択率が大きく変わるため積極的に利用すべきです。

また、自治体主催のセミナーや補助金説明会も情報収集の場として有効です。

補助金を活用して設備導入と採用改善を同時に行った事例

地方都市のカフェチェーンでは、IT導入補助金を活用してセルフオーダーシステムを導入し、同時に業務改善助成金でスタッフの時給を引き上げました。

結果、スタッフの定着率が1年で20%向上し、採用コストも削減。

顧客からは「注文がスムーズになった」と好評を得ています。

この章では、補助金・助成金を単なる資金援助ではなく、採用改善と設備投資を同時に実現する戦略ツールとして活用する視点を解説しました。

次の最終章では、ここまでの内容を総括し、明日から動き出せる一歩をご提案します。

第7章 まとめと感想|複合的対策で人手不足を乗り越える

本記事の要点振り返り

ここまで、飲食店の人手不足を解消するための実践的な施策を順に紹介してきました。

改めて流れを整理すると、次のようになります。

-

現状把握

有効求人倍率や離職率など、数字で現状を掴む。 -

定着率向上

柔軟シフト・待遇改善でスタッフの離職を防ぐ。 -

採用対象の拡大

外国人、シニア、リファラル採用など、多様な人材に門戸を開く。 -

採用広報の強化

SNSや地域連携、スキマバイト・短期派遣(例:Workyou活用)で応募数を増やす。 -

自動化・DX導入

セルフレジや配膳ロボットで業務効率化を図る。 -

外部支援の活用

補助金・助成金を使い、採用改善と設備投資を同時に実現する。

1つだけやっても限界があるんです

単発ではなく複数施策の組み合わせが鍵

人手不足対策は、単発の取り組みでは効果が限定的です。

例えば、シフトを柔軟化しても応募が来なければ採用につながりません。

逆に、SNSで集客しても職場環境が整っていなければ定着しません。

複数の施策を同時並行で行い、相乗効果を生み出すことが成功の鍵です。

小さく始める一歩と第三者視点のメリット

大規模な投資や改革を一気に行う必要はありません。

まずは1つの店舗・1つのシフト枠から試し、結果を見ながら横展開していく方がリスクは低くなります。

また、外部のコンサルタントや商工会議所など第三者の視点を取り入れると、見落としていた改善点や新たなアイデアが得られます。

外の意見は想像以上に役立ちますね

人手不足対策は“待ったなし”

人手不足は、待っていれば解消される課題ではありません。

人口構造や労働環境の変化を考えれば、今動き出すほど先行者メリットを得やすいのが現実です。

店舗の未来を守るためにも、今日から小さくても一歩を踏み出してみてください。