「これはパワハラ?」と疑問を持った時点で、対処が必要です。

パワハラか適切な指導かの判断に迷ったら、厚労省が示す「6類型」に立ち返ることがポイント。

この記事では、それぞれの類型が具体的にどんな行為を指すのか、実際の例を交えて解説します。

指導とパワハラの境界を明確にし、安心できる職場づくりを目指しましょう。

第1章:パワハラ6類型とは?基本定義と法的位置づけ

パワハラの定義(厚労省ガイドラインより)

「パワハラ」という言葉は広く浸透していますが、職場での正確な定義をご存じでしょうか。

厚生労働省によると、職場におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)とは、「職場内での優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害すること」を指します。

この定義には、以下の3つの要件が含まれています。

-

① 優越的な関係に基づくもの(上司部下だけでなく、同僚間や部下から上司の場合もありうる)

-

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えている

-

③ 労働者の就業環境が害されている

この3つすべてが該当する場合に、法的に「パワハラ」と認定されます。

言われてみると、定義を勘違いしてる人って多いんですよね。

6類型の全体像(分類と意味)

厚生労働省は、この定義に基づいて具体的なハラスメント行為を6つの類型に分類しています。

それが、いわゆる「パワハラ6類型」です。

以下がその一覧です。

-

身体的攻撃(暴行・傷害など)

-

精神的攻撃(侮辱・脅迫・人格否定など)

-

人間関係からの切り離し(無視・隔離・仲間外し)

-

過大な要求(明らかに遂行困難な業務を課す)

-

過小な要求(業務と無関係な雑務、能力に見合わない仕事)

-

個の侵害(私的なことに過度に立ち入る行為)

それぞれに該当するかどうかの判断は、行為の内容や頻度、職場環境、相手の受け取り方など複数の要素を踏まえて総合的に判断されます。

単なる「厳しい指導」との区別がつきにくいこともあり、組織としての基準整備が求められています。

6類型を知ってるだけで、社内の空気って変わることもあります。

パワハラ防止法で企業に課された義務

2020年6月より施行された「労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)」では、企業に対してパワハラ防止措置の義務が課されました。

中小企業にも2022年4月から義務化されています。

具体的に企業が行うべき措置は以下の通りです。

-

就業規則や社内規程でパワハラ禁止を明文化する

-

苦情相談の体制を整備する

-

パワハラが確認された場合の迅速な対応フローを明示する

-

研修や教育機会を設け、従業員に理解を促す

これらの措置を怠ると、厚生労働省からの指導や企業イメージの低下など、実務上の大きなリスクを伴います。

つまり、パワハラへの「対応」は義務ではなく、もはや「戦略」でもあります。

本章では、パワハラの定義と6類型、そして企業に課された法的責任について整理しました。

次章では、それぞれの6類型について「具体例」と「指導との違い」に焦点を当てて掘り下げていきます。

第2章:6類型それぞれの具体例と指導との境界線

身体的攻撃|暴力は一発アウト

まず最も分かりやすく、かつ深刻な「身体的攻撃」です。

これは殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ・物を投げるといった、暴力的な行為を指します。

一度でも行われれば、明確なパワハラに該当します。

当然ながら「指導」や「しつけ」とは言い訳できません。

未だに「昔はこれくらい当たり前」なんて言う人いますよね。

精神的攻撃|言葉の暴力も立派なハラスメント

精神的攻撃は、人格否定・叱責の反復・怒鳴る・罵倒するなどが該当します。

よくあるのが「お前はダメだ」「給料泥棒」などの否定的なレッテル貼りです。

一度の発言でも、受け手に強いストレスを与えれば該当することがあります。

ただし、業務の範囲内で行動の改善を促す具体的で冷静な注意であれば、指導として許容されます。

人間関係からの切り離し|無視や孤立指示

業務上の必要がないのに、会議に呼ばない・グループから外す・会話を意図的に断つなどの行為が該当します。

チームでの情報共有を阻害し、心理的な孤立感を強めるため、パフォーマンス低下にもつながりやすいです。

新人に対する「様子見」として一時的に仕事を任せないケースは、業務上の配慮として扱われることもあります。

人間関係の切り離しって、受けた本人は一番傷つくんですよね。

過大な要求|「できるわけない」業務指示

能力やスキル、リソースを超えた業務を与える行為です。

例えば、未経験者に対して「今日中に売上100万円達成しろ」といった現実的でない指示は、精神的負荷と失敗の責任を押し付けるものになります。

もちろん、業務成長を促す適度なチャレンジや、目標管理の一環は該当しません。

この線引きが、パワハラと指導の分かれ目になります。

過小な要求|仕事をさせないこともハラスメント

「あなたはもう何もしなくていい」と言って、業務を与えない。

これは一見、優しさのように見えるかもしれませんが、本人の能力ややる気を奪う行為です。

明確な業務命令の欠如や、意味のない作業だけを延々と与えることも、過小な要求に該当します。

本人の意向と無関係な割り振りである点が重要です。

個の侵害|プライバシーへの過干渉

「結婚しないの?」「何にお金使ってるの?」といった私生活への干渉もパワハラの一種です。

上司から部下への質問であっても、業務と無関係な情報を繰り返し聞き出そうとする行為は、個人の尊厳を損なうとされます。

もちろん、相手が自発的に話す分には問題ありません。

指導とハラスメントの境界線とは?

ハラスメントと指導の線引きは、目的・手段・頻度・文脈にあります。

-

明確な業務改善が目的か

-

必要最小限の手段で行われているか

-

継続的または反復されていないか

-

他者との比較や公然の場で行われていないか

例えば、1回の注意でも「皆の前で人格を否定するように怒鳴る」行為は、即パワハラとなりえます。

逆に、業務内容について冷静に説明し、改善点を提示する行為は、適切な指導として認められます。

誤解されやすいケース

-

厳しく叱る=パワハラではない

-

「冗談のつもりだった」=通用しない

-

本人が気にしてない=パワハラではない、は誤り

-

同意があっても地位差がある場合は無効

このように、曖昧さや誤解が生まれやすいのがパワハラの特徴です。

だからこそ、6類型の理解と、社内での具体的な共通認識作りが不可欠になります。

次章では、実際にどのように社内でパワハラを防止していくのか、企業に求められる対応と防止措置の具体例について解説します。

第3章:「これは指導?」と悩むケーススタディ

パワハラか、正当な指導か――この線引きが最も悩ましいポイントです。

実際の職場では、その違いが曖昧なままトラブルに発展するケースも少なくありません。

ここでは、実例をもとに指導とパワハラの「グレーゾーン」を見ていきます。

ケース1:営業数字が未達で怒鳴られた

背景:

入社3年目の営業社員。月末に目標未達が続き、上司から「やる気がないなら帰れ!」と怒鳴られた。

上司の意図:

「本人の尻を叩いて、奮起させるつもりだった」

本人の受け止め:

「帰れと言われて、自分の存在を否定された気がした」

解説:

“叱責”の目的が業務改善であっても、怒鳴る・脅す口調や人格否定と取られる表現がある場合、精神的攻撃に該当する可能性があります。

指導は冷静かつ建設的であることが前提です。

数字が未達のときほど、言葉の選び方が重要なんですよね。

ケース2:ミスをした部下に「もう任せられない」

背景:

新人が資料作成で誤字脱字を繰り返し、上司が「もうお前に任せる仕事はない」と発言。

上司の意図:

「改善が見られないので、責任ある仕事を任せられない」

本人の受け止め:

「信頼を完全に失った気がして、やる気をなくした」

解説:

「業務を与えない」という発言は、過小な要求の類型にあたる恐れがあります。

もし業務を与えず、単調な作業だけを続けさせていたら、パワハラとされる可能性もあります。

指導であれば、改善点の明示と再チャレンジの機会が必要です。

ケース3:私生活に立ち入る上司

背景:

管理職が飲み会で「恋人はいるの?」「結婚願望ある?」と繰り返し聞いた。

上司の意図:

「距離を縮めて、信頼関係を築きたかった」

本人の受け止め:

「プライベートなことを根掘り葉掘り聞かれて気持ち悪かった」

解説:

このケースは個の侵害に該当する可能性があります。

本人が不快に感じていれば、たとえ“雑談”のつもりでもアウトです。

信頼構築とプライバシー尊重は両立させる必要があります。

悪気がなくても、受け手が不快ならそれはアウトで、シンプルなんです。

ケース別チェックポイント

| チェック項目 | 指導 | パワハラの可能性 |

|---|---|---|

| 指摘内容が具体的か? | ○ | ×(抽象的に否定) |

| 行為が反復的か? | △(状況による) | ○(継続・習慣化) |

| 公の場で叱責したか? | ×(原則NG) | ○(人格攻撃に該当) |

| 冷静かつ建設的な伝え方か? | ○ | ×(怒鳴り・暴言) |

| 部下の感情を意識しているか? | ○ | ×(感情を無視) |

このように、行為の意図と手段、そして受け手の感情を多面的に見ることが、判断のポイントです。

コミュニケーション改善の工夫

-

定期的な1on1ミーティングで信頼関係を築く

-

感情的になりそうなときは一呼吸おく

-

具体的な行動改善を伝え、次のステップを提示する

-

本人の立場・感情に共感しながら伝える

こうした日常的な配慮が、トラブルを未然に防ぎ、「指導が届く関係性」を築きます。

次章では、企業に求められるパワハラ防止措置と体制整備のポイントを解説します。

第4章:パワハラの未然防止に効果的なチェックリスト

「パワハラかも」と気づくきっかけの多くは、日々のちょっとした違和感です。

しかし、その違和感は、明確な定義がなければ曖昧なまま放置されがちです。

この章では、パワハラの未然防止に役立つチェックリストや社内体制整備について、具体策を紹介します。

社内で使えるパワハラチェックリスト

厚生労働省が公表する6類型に基づき、社内用チェックリストを整備することで、明文化された“線引き”が可能になります。

例えば、以下のような簡易チェックを週次面談や1on1の前に利用すると、上司・部下の両者が“自覚”しやすくなります。

パワハラ行為チェックリスト(一部抜粋)

| 質問 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 部下の失敗に対して怒鳴ったことがある | □ | □ |

| 何度も同じ注意をし、相手が泣く・沈黙するまで続けた | □ | □ |

| 業務と関係のない私的な情報を繰り返し聞いた | □ | □ |

| 明らかに達成不可能な目標を設定した | □ | □ |

チェックが複数つく場合は、内容と頻度によってはグレーゾーンまたはアウトです。

本人の“悪意の有無”ではなく、「相手がどう感じたか」が判断基準になります。

こういうチェックって、“確認”というより“内省”なんですよね。

管理職向けチェック項目と対話促進

管理職には特に、自分の発言や態度が部下にどう届くかという“感受性”が求められます。

以下のような管理職研修用のチェックポイントを設けることで、パワハラ抑止につながります。

-

叱責の際に「人格否定」と取られる言葉を使っていないか?

-

指導内容は、業務上の改善につながっているか?

-

部下が相談しやすい雰囲気をつくっているか?

-

公の場で叱ったり、他者と比較していないか?

また、評価面談や1on1ミーティングでは「最近の上司とのコミュニケーションで気になることはありますか?」という自由記述の質問を加えると、現場の声が拾いやすくなります。

“伝えたつもり”が“伝わってない”ケース、本当に多いです。

グレーゾーンへの社内対応フロー

「パワハラかどうか、判断がつかない」。

そんな“グレーゾーン”の扱いこそが、会社の体質を映します。

以下のような社内フローの整備が有効です。

-

社内相談窓口(匿名対応OK)を設置

-

相談内容は即判断せず、事実確認プロセスを踏む

-

当事者のヒアリングを複数回行い、経過観察も含めた対応方針を決定

-

再発防止に向けたフィードバックを関係者へ共有

対応履歴は必ず記録し、後日トラブルになった場合の証拠保全としても使えるようにしておきましょう。

社員向けハンドブックの工夫点

社内報やイントラネット、紙ベースでも活用できる「パワハラ防止ハンドブック」は、次の3つのポイントを押さえると効果的です。

-

イラストや図表を使い、6類型の違いを直感的に伝える

-

“やってはいけない言葉・態度集”を具体例で提示

-

相談窓口の連絡先と、相談者の守秘義務・不利益取扱い禁止のルールを明示

特に中小企業では、トップメッセージを掲載するだけで“方針の本気度”が伝わります。

次章では、実際のトラブル事例から学ぶ「初期対応と対策のポイント」を深掘りしていきます。

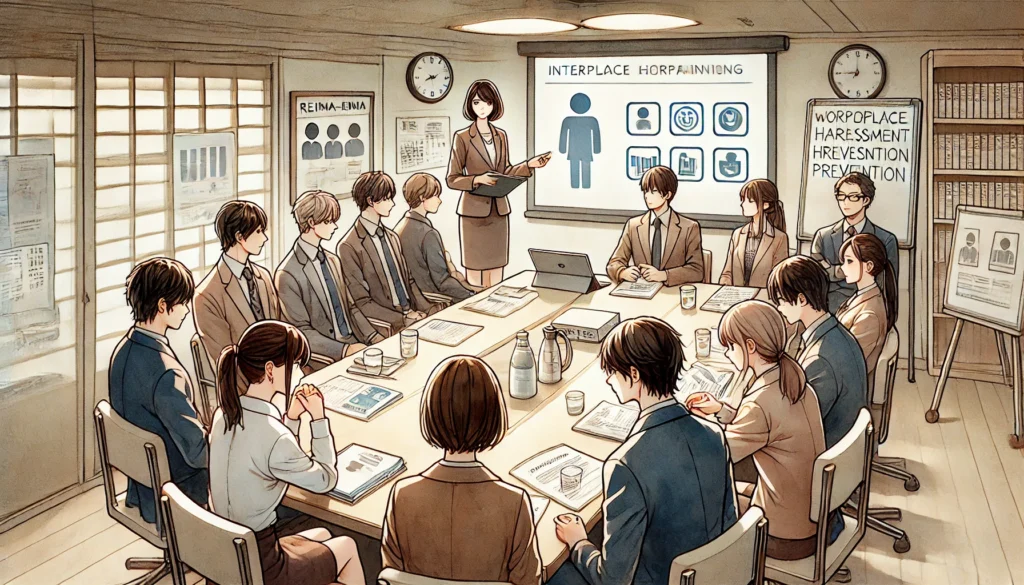

第5章:社内研修・相談窓口の整備と運用のコツ

パワハラ対策を「制度」で終わらせては意味がありません。

実効性のある仕組みとして運用するには、社内研修と相談窓口の整備が不可欠です。

この章では、特に人事・総務担当者や管理職が押さえておきたい教育と相談体制構築の実践ポイントを紹介します。

パワハラ研修で伝えるべき「6類型」の順番と伝え方

パワハラ防止研修では、厚生労働省が定義する「6類型」を正しく伝えることが重要です。

伝える順番にも工夫が必要で、最も誤解されやすいものから説明すると効果的です。

【おすすめの説明順】

-

精神的攻撃(多くの事例が該当)

-

身体的攻撃(分かりやすく、入口に最適)

-

人間関係からの切り離し(近年増加傾向)

-

過大な要求(“業務指導”との混同に注意)

-

過小な要求(軽視されがち)

-

個の侵害(プライバシーに無自覚な行為)

分類だけでなく、「ありがちな誤解」「職場で起こりうる会話例」「受け手の感情の変化」もあわせて紹介すると、“自分ごと”として理解されやすくなります。

6類型って、抽象的に伝えると“別の世界の話”になりがちなんですよね。

管理職研修・eラーニング導入のメリット

特に管理職には、「指導とハラスメントの境界線」を理解し、組織内のモデル行動を示す立場であることが求められます。

集合型研修に加えて、eラーニングの併用が効果的です。

例えば以下のような構成で運用すると、理解の定着度が高まります。

-

研修前:eラーニングによる基本知識の習得(15~20分)

-

研修当日:ケーススタディとグループワーク

-

研修後:1週間以内の小テストで理解度を測定

eラーニングは「いつでも・誰でも・均一に学べる」ため、新任者向け研修にも応用可能です。

“受けただけでOK”な研修って、社員も見透かしてますからね。

相談窓口設置と人選・匿名性の確保

パワハラ対策の中心に位置するのが相談窓口の設置と運用です。

義務化されたとはいえ、形だけの窓口では機能しません。

以下の観点で設計することが重要です。

相談窓口の人選ポイント

-

人事部門以外の中立的立場の人材(総務、社外アドバイザーなど)

-

男女双方の相談先を設定しやすくする

-

守秘義務を理解し、信頼される人格者

匿名相談の対応法

匿名性を担保することで、“まずは相談してみる”という心理的ハードルを下げられます。

メールフォームや外部相談窓口の活用も検討すべきです。

「誰が聞いても同じ判断ができる」環境づくり

最後に重要なのが、「相談を受けた人によって対応が変わる」状態をなくすことです。

そのためには、パワハラ対応マニュアルの整備が有効です。

-

6類型ごとの判断基準(言動の例+判断の視点)

-

聞き取りの手順(主観だけで進めない)

-

事実確認後の対応パターン(注意・異動・処分など)

また、弁護士や社労士との定期連携体制があると、グレーな案件にも客観的視点が加わります。

「どの担当者が見ても判断がブレない」状態を目指しましょう。

次章では、具体的な相談事例と初動対応のリアルを掘り下げていきます。

第6章:社労士・弁護士と連携した外部対策の導入法

社内対策だけでは限界がある。

パワハラ対策を“制度として形にする”ためには、社外の専門家との連携が必要不可欠だ。

本章では、社労士・弁護士・第三者機関の役割と、導入の具体的なポイントを整理する。

パワハラ発生時の基本対応フロー

実際にパワハラの疑いが報告されたとき、会社として何をすべきか。

基本フローは以下の通りだ。

-

相談の受付(記録を残す/匿名性の確認)

-

初期ヒアリング(事実関係の確認と関係者の特定)

-

社内調査の実施(必要に応じて社外専門家へ)

-

判断・是正措置の実施(懲戒・配置転換・再発防止)

-

相談者へのフィードバック(不利益取り扱いの禁止)

この流れの中で、「調査」「判断」「再発防止」の3フェーズに外部の力を活用することが多い。

内部で抱え込むと、かえって問題がこじれることもあるんです。

社労士や弁護士の役割とは?

【社会保険労務士】

社労士は労務管理の専門家として、パワハラ対策においては以下のような役割を担う。

-

社内規定の整備(就業規則やハラスメント規程の見直し)

-

パワハラ防止法に沿った教育・研修プログラムの提供

-

労働局からの是正勧告への対応支援

顧問契約を結んでいる場合は、日常的な労務相談の中でトラブルの芽を早期に摘むことができる。

【弁護士】

パワハラが法的な争いに発展する恐れがある場合、弁護士の存在は極めて重要だ。

-

パワハラに該当するかどうかの“法律的判断”

-

訴訟や労働審判への対応

-

和解交渉・損害賠償請求などリスクヘッジの支援

特に、「相談を受けたがどう対応すべきかわからない」といったケースでは、早期に弁護士へ相談することで、判断のブレを防げる。

社内に弁護士がいる感覚だけでも、心理的安心感が違いますね。

顧問社労士に依頼する際のポイント

顧問社労士に依頼する場合は、以下の点を確認しておくとよい。

-

ハラスメント関連の支援実績があるか?

-

研修や窓口対応の実績はあるか?

-

機微な相談への対応力(守秘義務/第三者性)はどうか?

一般的な給与計算や就業規則の対応に強い社労士であっても、パワハラ対応は別スキルが求められる。

ハラスメント対応を専門とする社労士を探すなら、「SR(社会保険労務士)ハラスメント防止アドバイザー」などの認定資格も参考にできる。

外部窓口・第三者機関の導入で「公平性」を担保する

社内に相談窓口があっても、利用されないケースは少なくない。

理由の多くは「話しにくい」「どうせもみ消される」という不信感だ。

この壁を取り払う手段として、外部の相談窓口を設ける企業が増えている。

例えば:

-

社労士事務所や法律事務所による外部相談サービス

-

パワハラ・セクハラ専用ホットライン(委託型)

-

匿名チャット相談システムの導入

これにより、相談者の心理的安全性が保たれ、「相談がある=問題の早期発見」という健全な構造が整う。

社外の目を入れることで、企業側の“自浄能力”も問われることになる。

しかし、それこそが本来あるべき“健全な組織”の姿ではないだろうか。

次章では、こうした制度を社内で定着させるための“教育と実践”について掘り下げていく。

第7章:まとめと感想|6類型理解が組織の信頼を守る

本記事では、厚生労働省が定義する「パワハラ6類型」について、その概要・境界線・防止対策・制度設計まで体系的に紹介してきた。

ここで改めて、各章の要点と、今すぐ実行できるアクションを振り返っておこう。

本記事の要点まとめ

【第1章】では、6類型の全体像と法的位置づけを整理した。

身体的攻撃や精神的攻撃に限らず、「過小な要求」「個の侵害」など、見過ごされがちなハラスメントも含まれることがわかった。

【第2章】では、6つの類型それぞれの具体例と、“業務上の指導”との見極めポイントを紹介。

グレーゾーンで悩んだときの判断材料になるよう、表現やシチュエーションを明確にした。

【第3章】では、実際のケーススタディを通じて、管理職と部下のすれ違いが生まれる背景や、コミュニケーション改善の工夫を紹介した。

【第4章】では、未然防止の要となるチェックリストや社内フロー整備の方法について、実用的な視点で解説。

【第5章】では、パワハラ研修や相談窓口の設計ノウハウを紹介し、伝える順番や匿名性の確保など運用面の工夫にも触れた。

【第6章】では、社労士・弁護士など社外専門家との連携によって、「公平性」を担保する重要性について深掘りした。

今すぐできる3つの行動提案

では、ここから先、読者が自社で取り組める実践的なアクションを3つ提示したい。

① 自社の規程・マニュアルに「6類型」を明記する

パワハラに該当する行為を曖昧にしたままでは、社員も管理職も判断に困る。

社内就業規則やマニュアルに「厚労省の6類型」をそのまま引用し、誰が見てもわかるよう明文化しよう。

② 管理職・社員向けのチェックリストを導入する

チェックリストの活用は、日常的な“気づき”につながる。

管理職には「指導が行き過ぎていないか?」という自問、社員には「今の状況は問題ないか?」という自衛の観点を与えることができる。

③ 年1回の研修に“指導との違い”を組み込む

単なる6類型の説明ではなく、「なぜ線引きが難しいのか」を実例ベースで伝える研修が効果的だ。

eラーニングや動画でもよい。大切なのは“継続性”と“アップデート”だ。

制度も仕組みも、伝え続けないと形骸化するのが人事の常ですね。

最後に:知っているつもりが一番危うい

多くの職場で「うちにパワハラなんてない」と言われる。

しかし、6類型の中には“悪気なく発生してしまう”ものもある。

たとえば、「期待して任せた」が“過大な要求”になったり、「気を遣って任せなかった」が“過小な要求”に該当することもある。

重要なのは、定義を知識として理解することではなく、日常の中で意識し行動に活かすこと。

「知っているつもり」こそが、最大の落とし穴だ。

パワハラ6類型は、企業にとって“コンプライアンス対応”であると同時に、社員が安心して働くための“信頼の基盤”でもある。

フルネーム呼びでのクレームを防ぐためにも、今日から1つずつ「言動の見直し」と「伝え方の再設計」に取り組んでみてはいかがだろうか。