2025年は「人的資本の情報開示義務化」や「柔軟な働き方」など、人事・労務管理を取り巻く環境が大きく変わる年です。

トレンドを見誤れば、制度対応の遅れや従業員離れを引き起こすリスクもあります。

この記事では、今押さえておくべき労務トピックやテクノロジーの動向を一気に整理しました。

現場も経営も納得できる未来の労務管理を考えていきましょう。

第1章:労務管理と人事管理の違いとは

「労務管理」と「人事管理」は似て非なるもの

企業経営において「人事」と「労務」は、どちらも“人”に関わる業務として一括りにされがちです。

しかし、役割や目的を正しく理解し、それぞれの機能を適切に配置することが、組織全体の生産性と働きやすさを支える土台になります。

まず、それぞれの定義から整理してみましょう。

人事管理とは、主に人材の採用、育成、人事評価、キャリアパス設計など“人材の活用”を目的とした戦略的な業務を指します。企業の長期ビジョンに向け、最適な人材配置や育成方針を策定する役割があります。

一方、労務管理は、従業員の勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、安全衛生、就業規則の整備といった“労働環境の整備”が中心です。

つまり、労務管理は「守り」、人事管理は「攻め」とも言えるでしょう。

ここ、曖昧にしてる企業ってかなり多いんだですよ。

重なる領域と業務分担の見直し方

現場においては、労務と人事の業務が混在しているケースも珍しくありません。

たとえば、入社手続きはどちらの担当なのか。人事評価の処理後の給与反映は誰の責任なのか。

このような曖昧さが続くと、業務が属人化し、トラブル時の責任の所在も不明確になります。

特に、従業員数が50人を超える中堅企業では、分担ルールの明確化が必要不可欠です。

おすすめは「業務マトリクス」の作成です。タスク単位で、人事と労務の境界線を可視化し、責任者を明記することで、チーム間の連携ミスや業務過多を防ぐことができます。

労務を“事務仕事”で片づけると痛い目にあいますね。

労務を軸にした組織強化のヒント

最近では、人的資本の可視化やエンゲージメント向上といったテーマが注目されていますが、これらを支えるのが“土台としての労務”です。

たとえば、勤怠管理が曖昧な状態では、評価制度が機能しません。

社会保険手続きが遅れれば、社員の不信感を招きます。

つまり、労務は「見えない信頼のインフラ」のようなものです。

ここをしっかり整備することが、採用力や定着率の向上、ひいては戦略人事の実現へとつながります。

【エピソード】役割の明確化で業務効率が改善したA社の事例

製造業のA社では、総務部内で労務と人事を同じ担当者が兼任していました。

採用活動と社会保険手続きを並行で行う中で、業務過多によるミスが頻発。

そこで、担当領域を「人材マネジメント」と「労務オペレーション」に切り分け、チーム再編を実施しました。

結果として、勤怠処理の正確性が上がり、社員からの信頼も向上。労働環境の整備が進み、離職率が前年比15%改善したとのことです。

次章では、「法改正」と「労務管理の変化」について、2025年に向けて企業が押さえておくべき実務ポイントを整理していきます。

第2章:2025年の法改正と労務管理の変化

労務の現場に直結する「2025年の注目改正」

2025年は、企業の労務管理に直結する法改正が複数予定されています。

今年特に注目されているのは、以下の3つです。

-

労働基準法の改正:フレックスタイム制の適用要件緩和や、労働時間管理の厳格化

-

社会保険関連の改正:短時間労働者への適用拡大、標準報酬月額の見直し

-

人的資本開示の義務化拡大:上場企業に加えて、大企業や準大手にも開示の対象が拡がる見通し

これらはすべて、労務部門が実務で“手を動かす”領域に関わる内容ばかりです。

準備を怠ると、制度変更に乗り遅れ、法令違反や労務トラブルに発展するリスクがあります。

“知っている”だけじゃ、もう通用しない年になる。

改正内容と、企業に求められる実務対応

それでは、それぞれの改正が企業の労務管理にどのような影響を与えるか、具体的に見ていきましょう。

労働基準法の改正ポイント

労働時間の柔軟な運用がしやすくなる反面、管理帳票の電子化義務や労働時間の可視化対応が必要となります。

たとえば、フレックスタイム制の導入企業は、労使協定の見直しが必要です。導入していない企業も、今後の導入を前提にシステム対応を検討すべきです。

社会保険適用拡大への備え

従業員数51人以上の企業は、短時間労働者への適用拡大に伴う人件費増加リスクがあります。

これに伴い、労働契約管理・勤怠管理システムの見直し、パート・アルバイトの雇用契約再整備が求められます。

人的資本開示の範囲拡大

人的資本開示は人事領域の話と見られがちですが、実は労務データの信頼性が前提条件です。

たとえば、離職率や有給取得率、育児復帰率など、労務管理部門が管轄する情報が多く含まれます。

社内での数値算出ルールを定義し、経営企画やIR部門と連携した対応が必須です。

“人事任せ”にしていた企業、けっこう焦っていますね。

法改正リスクを防ぐための社内体制づくり

改正対応は、「知識」だけでは不十分です。

“継続的に運用できる仕組み”を構築することが鍵になります。

そのために有効なのが以下の3ステップです。

-

担当部門・担当者の明確化

労務、総務、経理など関係部門の役割と責任範囲を明文化。 -

改正情報の収集ルートの一本化

社労士、厚労省のメルマガ、業界団体から定期的に情報を得る体制を整備。 -

定期レビュー体制の確立

月1回などの頻度で改正状況と自社対応状況をレビュー。対応漏れを防ぐ仕組みづくり。

特に中小企業では、アウトソーシング先(社労士や労務支援会社)との連携強化が現実的な解決策になります。

【エピソード】法改正対応遅れで痛手を受けたB社の事例

B社(IT企業・従業員120名)では、2023年に行われた社会保険の適用拡大に対応が遅れ、一部従業員の社会保険未納が判明。

結果として、従業員の信頼低下と、行政からの是正指導を受ける事態に発展しました。

この経験を教訓に、労務・人事・経理で構成される**「法改正対応タスクフォース」**を新設。

法務顧問や社労士とも連携を強化し、2025年改正に向けたシミュレーションを事前に実施。

法改正対応に対する社内リテラシーが向上し、ミスや遅延が激減したとのことです。

次章では、2025年以降を見据えた「HRテクノロジー活用とクラウド化の加速」について詳しく解説します。

労務DXを成功させるための実践ポイント、ぜひチェックしてください。

第3章:労務管理の最新トレンド5選

労務管理は“守り”の業務というイメージを持たれがちですが、近年は「戦略的労務」へと役割が拡張しています。

2025年、企業が対応すべき最新のトレンドを5つに厳選して紹介します。

どれも、労務の質と組織全体の働きやすさに直結するテーマばかりです。

最近の労務は、ほんと“攻め”の視点が求められる。

1. テレワーク下の勤怠・労働時間管理

コロナ禍以降、テレワークやハイブリッド勤務の定着により、従来の勤怠管理では対応できない場面が増えました。

特に問題となるのが以下の2点です。

-

中抜け(私用時間)の可視化と労働時間区分

-

残業時間の自己申告制による“隠れ労働”

この対策として、クラウド型勤怠管理システムの導入が急増中です。

「業務開始」「業務終了」だけでなく、作業の中身もログで残すことで、勤務実態の可視化が進んでいます。

また、GPS打刻やSlack連携打刻といった機能の導入も、現場の運用効率化に貢献しています。

2. ハラスメント防止の強化と実務対応

2022年の改正労働施策総合推進法により、ハラスメント防止措置は中小企業にも義務化されました。

2025年にはさらに、研修実施義務や再発防止措置の強化が予定されています。

企業としては、単に「窓口を設ける」だけでは不十分です。

-

定期的な社内研修(eラーニング含む)

-

匿名通報システムの導入

-

上司向けの一次対応マニュアル整備

こういった取り組みが、法令順守と同時に企業文化の健全化にもつながります。

“相談窓口だけ作ればOK”って、まだ本気で思っていますか?

3. エンゲージメント向上とメンタルヘルス施策

離職防止・定着率向上のキーワードとして、近年「エンゲージメント」が再注目されています。

具体的には、社員がどれだけ企業に貢献意欲を持っているかを可視化し、対策に活かす流れが主流です。

-

エンゲージメントサーベイの実施と分析

-

1on1ミーティングの制度化

-

メンタルヘルス支援:産業医相談/カウンセリング窓口整備

これらは、労務部門が“心のコンディション”をマネジメントする時代に入ってきていることを示しています。

4. 多様性対応:育休・介護・副業の労務管理

「ダイバーシティ&インクルージョン」や「人的資本開示」の流れの中で、個別ニーズに応じた労務管理の重要性が高まっています。

-

男性育休の取得促進と勤怠設計の見直し

-

介護両立支援(時短制度や休業制度)

-

副業・兼業の就業規則整備とリスク対策

これらを放置すると、社内の混乱やトラブルのもとになりかねません。

特に副業は、労働時間通算のリスクや、情報漏洩リスクも考慮しなければなりません。

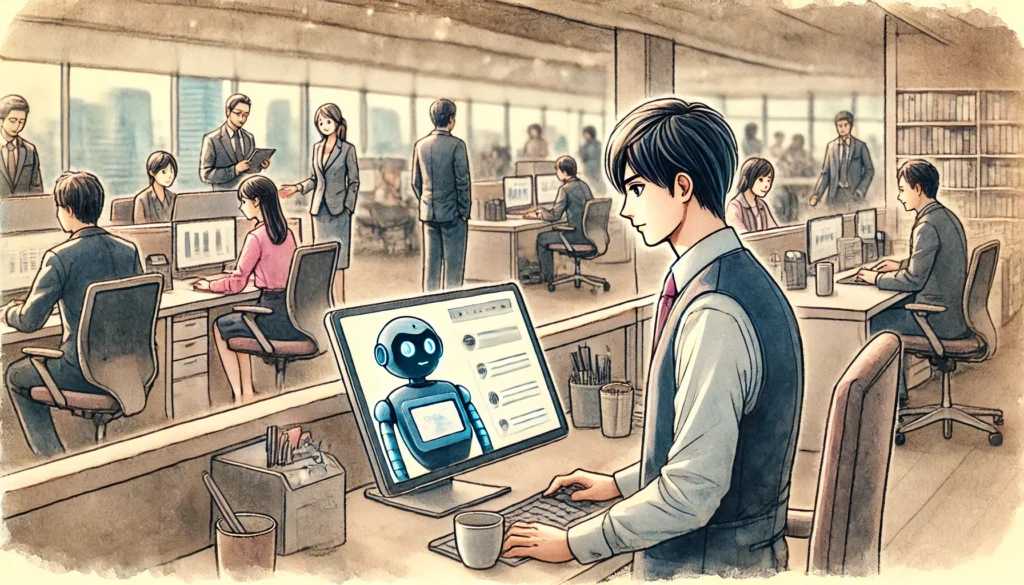

5. AI・チャットボット活用による問い合わせ削減

日々の業務で多いのが、「有休残日数を教えてください」「給与明細の見方が分からない」といった定型的な問い合わせ。

これをAIチャットボットで自動応答することで、労務担当の時間と精神的負担が大幅に軽減されます。

【エピソード】

C社(社員数300名)では、Google Chatに対応したAIチャットボットを導入。

人事労務に関するFAQ400件以上を登録し、従業員自身が24時間いつでも質問できるようにしました。

結果として、労務部門への問い合わせ件数は月40%減少。

業務効率が上がっただけでなく、部門の残業時間も月10時間以上削減できたとのことです。

労務管理は、かつての“義務対応”から“組織づくりの根幹”へと進化しています。

次章では、そうした時代の変化に適応するために不可欠な「HRテクノロジーとクラウド活用」について、さらに深掘りしていきます。

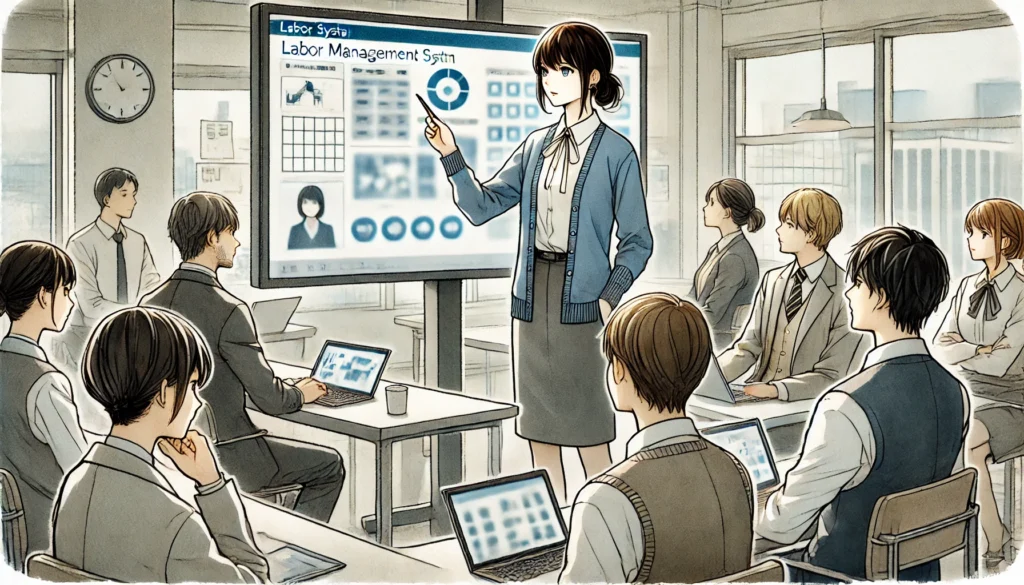

第4章:労務管理システム導入のポイント

「労務管理の効率化をしたいけど、どのシステムがいいか分からない」

この悩み、現場でよく聞きます。

ツール選びを間違えると、かえって混乱するだけでなく、業務負荷が増大するケースも少なくありません。

この章では、労務管理システム導入で失敗しないためのポイントをわかりやすく整理します。

“導入しても誰も使ってくれない”は、あるあるですね。

1. システム選定の基準|チェックすべきは「3つ」

労務管理システムを選ぶ際には、最低でも3つの軸で比較検討する必要があります。

① 機能

勤怠管理・給与計算・社会保険手続きなどの一元管理が可能かどうか。

また、以下のような拡張機能があると便利です。

-

自動アラート通知(残業超過など)

-

多言語対応(外国人雇用のある企業向け)

-

有休管理と残日数レポート出力

② サポート体制

導入時だけでなく、運用中の問い合わせ対応や法改正への即応力があるか。

オンラインマニュアルだけでなく、チャット・電話サポートの有無も確認すべきです。

③ コスト

初期費用・月額料金だけでなく、「従業員数増加による追加コスト」や「導入支援費用」なども比較しておきましょう。

コストだけで決めると、後悔する可能性が高いですよ。

2. クラウド型とオンプレミス型の違い

現在の主流はクラウド型(SaaS)ですが、業種や社内体制によってはオンプレミス型が適している場合もあります。

| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 導入費用 | 安い(月額課金) | 高い(初期投資) |

| 保守 | 自動アップデート | 自社対応が必要 |

| セキュリティ | 提供元依存 | 自社で管理可能 |

| カスタマイズ | 限定的 | 柔軟に対応可能 |

クラウド型は中小企業向き、オンプレミス型は大企業や特殊業務対応に向くとされるのが一般的な見解です。

3. 導入時の社内巻き込みと教育がカギ

どれだけ優れたシステムでも、“使われなければ意味がありません”。

そのため、導入時には以下のような社内施策が重要です。

-

運用マニュアルの作成(スクリーンショット付き)

-

ロール別研修(人事部/管理職/一般社員)

-

社内FAQの整備と更新

システム導入は「ITの仕事」ではなく、人事・労務主導の“業務改革”と捉える必要があります。

【エピソード】

D社(社員数200名)では、旧来のExcel+紙運用から脱却し、勤怠・給与・社保を一元管理できるクラウド型労務システムを導入しました。

導入前に運用マニュアルを社内ポータルに公開し、全社員を対象にオンライン研修を実施。

結果として、導入初月から運用定着率95%超を達成し、週あたりの人事作業時間を7時間削減できたとのことです。

導入は「ツール」より「運用設計」が命

労務管理システムの導入で成果を上げている企業は、ツール選定だけでなく、“現場にどう浸透させるか”を重視しています。

ポイントは以下の通りです。

-

ユーザー目線のマニュアル作成

-

導入前の説明会・研修の徹底

-

アンケートなどによる導入後のフィードバック回収

こうした対応により、社内の“使われないツール”を回避できます。

次章では、さらにその先を見据えて「外部委託(アウトソーシング)」による労務管理の最適化について詳しく解説していきます。

「社内にリソースがない」「属人化が心配」という方は、特に必読です。

第5章:労務管理の外注活用と選定術

人事・労務の現場では「この業務、外注できたら…」という声が後を絶ちません。

特に中小企業や人員が限られる部署では、“すべてを自社で抱える”ことに無理がある時代です。

そこで注目されるのが、労務管理のアウトソーシング(外注)です。

この章では、外注できる業務の種類や判断基準、委託時の注意点、ベンダー選定のコツまで、実務に即して解説します。

「何を外に出して、何を残すか」ここが腕の見せどころですね。

1. アウトソーシングできる労務業務とは?

まず、外注しやすい労務業務の代表例を整理しましょう。

| 業務領域 | 外注適性 | 補足 |

|---|---|---|

| 社会保険・労働保険手続き | ◎ | 年度更新・入退社手続きなど反復性が高く外注向き |

| 給与計算 | ◎ | ミスが許されないため、専門業者に任せる企業が多い |

| 勤怠データの集計 | △ | システム導入との併用で一部外注可能 |

| 労働契約書の作成 | ○ | テンプレート化されていれば外注しやすい |

| 労基署対応 | △ | 法律相談は社労士との連携が必要 |

ルール化しやすく定型的な業務ほど外注に向いています。

一方で、評価制度の運用や人事面談など「人との対話」が中心の業務は内製が基本です。

2. 委託契約の注意点と情報管理

外注する際に最も気をつけたいのが、契約と情報管理です。

委託契約で確認すべき項目

-

守秘義務契約(NDA)の締結

-

作業範囲・納期・対応時間の明確化

-

データ送受信手段とセキュリティレベルの明示

-

法改正対応の有無と頻度

特に労務は個人情報の宝庫です。

マイナンバーや給与情報を取り扱う以上、セキュリティ体制の確認は必須になります。

個人情報の管理が甘い外注先には、絶対に任せられません。

3. ベンダー選定のチェックポイント

外注先を選ぶ際、比較すべきポイントは次の3つに絞れます。

① 価格

月額固定制か従量課金制か。

例:給与計算なら「基本料+1名あたり○○円」という形が一般的です。

② 実績

業界・規模が近い企業への提供実績は重要です。

複雑な就業規則やシフト制勤務の対応実績も、確認すべきです。

③ 対応スピード

メールや電話対応の「初動スピード」が業務効率を左右します。

テスト対応の際のレスポンスを見ておくと参考になります。

【エピソード】

E社(社員数150名)は、社会保険手続きと入退社時の各種届出業務を社労士事務所に外注しました。

導入前は、総務担当1名が繁忙期に深夜残業して対応していましたが、委託後は月間稼働時間が30%削減。

空いたリソースは、研修企画やエンゲージメント施策に振り分け、社員からの評価も大幅に向上しました。

「外注化=丸投げ」ではない

アウトソーシングとは、単に業務を外に出すことではありません。

自社の強み・弱みを整理し、“何を任せて、何を残すか”を判断する経営戦略の一部です。

特に、法改正や多様化する働き方に対応するには、外部の力を借りる柔軟さが必要不可欠です。

次章では、そうした外部環境に対応するための「2025年以降のトレンド予測」について詳しくお伝えします。

今後、人事・労務にどんな変化が訪れるのか。備えるべきテーマが見えてきます。

第6章:まとめと感想|2025年に備える実務視点

新年度を迎える前ですが、2025年の労務管理は、もはや“管理”という言葉だけでは表現しきれない領域に入りつつあります。

労働環境の変化、法改正、テクノロジーの進化。

こうした波に振り回されるか、それをチャンスに変えるかは、企業のスタンス次第です。

本章では、本記事全体のポイントを整理した上で、これから取るべき具体的アクションと、実務者・経営者が持つべき視座をまとめていきます。

まとめたつもりが長くなる、でも伝えたいことばかりなんだよな。

各章の重要ポイント振り返り

これまでの5章を、要点ごとに振り返っておきましょう。

| 章 | 要点 |

|---|---|

| 第1章 | 労務と人事の役割を分けることで業務過多を解消。連携体制が鍵。 |

| 第2章 | 2025年の法改正は“待ったなし”。対応遅れは即リスクになる。 |

| 第3章 | トレンドは「柔軟な対応+テクノロジー活用」。勤怠、メンタル、AI対応など幅広い。 |

| 第4章 | システム選定は“価格よりも運用視点”。定着には教育と現場巻き込みが必須。 |

| 第5章 | 外注は攻めの手段。判断軸は“自社の強みを活かすかどうか”。 |

どの章でも共通していたのは、「人事・労務は“守り”だけでは回らない時代に入っている」ということです。

今すぐ実行すべき3つのアクション

「やるべきことが多すぎて、どこから着手すれば…」という声に応える形で、今日から取り組める3つの実務提案を紹介します。

① 労務業務の棚卸しをする

まずは今の業務内容と担当者、使用ツールを全て“見える化”すること。

属人化している業務、マニュアルが存在しない業務など、ボトルネックの洗い出しにつながります。

② 2025年の法改正に対するチェックリストを作成

今からでも遅くないので、社内に向けた「改正法対応リスト」を作成しましょう。

社労士やベンダーの情報を頼りに、優先順位と締切を明確にするだけでも大きく変わります。

③ システム化の可能性を社内で議論する

労務管理システムやAIチャットボットなど、何ができるのかを“知ること”から始めることが重要です。

1社に話を聞くだけでも、社内の課題が整理されるきっかけになります。

自分の職場にも“とりあえずExcel”文化、まだ残ってるんですよね…。

人事・労務を「戦略」に昇華させる視点

多くの企業が、労務を「守り」の機能として捉えがちです。

しかし、本質はそうではありません。

労働環境の整備は、社員の安心と意欲につながり、ひいては組織の生産性向上につながる。

たとえば「エンゲージメント」「人的資本開示」「ウェルビーイング」――これらは経営戦略のキーワードであり、その土台を支えるのがまさに人事・労務の領域です。

【エピソード】

F社(IT企業・従業員数120名)では、2022年まで手作業の勤怠管理と年次手当調整をしていました。

法改正対応に追われ、“対応業務に追われるだけの部署”と見られていた労務部門。

しかし、クラウドシステム導入+定例アップデート共有会を実施することで、経営層からの信頼を得られるように。

今では経営会議に人事・労務が毎回参加し、「どんな働き方ができる会社にしていくか」を戦略的に議論する場の主役になっています。

最後に:労務は“守る人”ではなく“変える人”

2025年以降の労務管理に必要なのは、業務効率の追求だけではなく、組織の価値観をリードする力です。

「正しく処理する」から「社員と会社をつなぐ」へ。

人事・労務担当者こそが、会社のカルチャーや働き方の“実行部隊”であり、“変革の起点”であるべきです。

本記事が、皆さんにとってその第一歩になることを願っています。