「経営戦略と人材戦略は切り離せない」。

これは現場で何百社と関わってきた中で感じることです。

採用や育成の成果が出ない企業ほど、人材戦略が「後付け」になりがち。

この記事では、経営と連動した人材戦略の立て方を、実務視点で解説します。

現場で使えるフレームワークと成功事例付きです。

第1章:人材戦略とは何か?基本を理解する

人材戦略の定義と目的

人材戦略とは、企業の経営目標を実現するために、どのような人材をどのタイミングで、どのように採用・育成・配置・評価していくかを中長期的に計画する取り組みを指します。

単なる採用計画や育成プログラムではなく、経営と連動した「戦略」として、人材の質と配置の最適化を図ることが本質です。

目的は明確で、「事業の持続的成長を支えるための組織づくり」です。

市場の変化に迅速に対応できる組織を構築するためには、予測に基づいた人材の準備が欠かせません。

戦略なき採用は、後から必ずひずみが出ますよね。

経営戦略との違いと連動の必要性

人材戦略と経営戦略は、本来切り離せるものではありません。

経営戦略が「どこで、何を、どう勝つか」を定めるものだとすれば、人材戦略は「誰が、その戦略を実行するのか」を考えるための道筋です。

例えば、新規事業を展開すると決めた企業が、現場の実務を担うスキルセットを持った社員を確保していなければ、戦略は絵に描いた餅に終わります。

経営方針の実現性を左右するのが、人材の数と質、そして育成のタイミングです。

経営が舵を切っても、漕ぐ人がいなければ船は動きませんからね。

戦略的人材マネジメントの重要性

ここで重要なのは、「人材マネジメント」と「戦略的マネジメント」の違いです。

前者は制度運用や業務としての人事管理を指す一方で、後者は企業の将来を見据えた「資源配分の最適化」を含みます。

つまり、ただ勤怠管理を行うのではなく、どの部署に誰を配置し、どう成長させると組織の生産性が最大化されるかを考える発想が求められるのです。

特に変化の激しい現在では、「今いる人材で何ができるか」ではなく、「必要な成果のために、どのような人材戦略が必要か」という逆算思考が鍵になります。

【エピソード】明文化が組織を変える

ある地方の製造業企業では、経営層は「若手の育成が急務」と考えていた一方で、現場リーダーは「即戦力がほしい」と発言していました。

その結果、採用の方針が混乱し、配属後のミスマッチが頻発。

離職者も増え、組織の士気は低下していました。

そこで経営企画室が介入し、「3年後に中堅社員を中心とした現場力を育成する」ことを明文化。

以後は、育成を前提とした採用・教育が徹底され、離職率は前年比25%改善されました。

「人材の見方」が組織で統一されたことで、全社が同じゴールに向かう力が生まれたのです。

次章では、「人材戦略の立て方|基本ステップと実行プロセス」について具体的に解説していきます。

第2章:人材戦略の立て方|基本ステップと実行プロセス

現状分析|まずは人材の棚卸しから

人材戦略を立てるうえで、最初にやるべきことは「現状の見える化」です。

自社に今、どんな人材がいて、どんな強みや課題を持っているのかを可視化しなければ、戦略など立てようがありません。

よく使われるのが SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威) です。

自社の経営戦略や業界の流れを踏まえつつ、「人材」に関する内部要因・外部要因を整理することで、的確な方向性が見えてきます。

さらに、人材マトリクス(スキル×パフォーマンスなど) を活用すれば、配置や育成対象を具体的に捉えることができます。

棚卸しせずに戦略を立てるのは、地図を見ずに旅に出るようなもんです。

課題の明確化とゴール設定

現状が把握できたら、次は「どこが問題なのか」「どこを目指すのか」を言語化します。

このステップでは、事実と感情を切り分けることが大切です。

「最近辞める人が多い」ではなく、「20代社員の離職率が他世代の2倍」といった具体的な指標で課題を捉える必要があります。

そして、人材戦略のゴールは「採用人数」や「研修実施回数」ではなく、経営に資する成果であるべきです。

たとえば「3年以内に管理職候補を10人輩出する」や「年内に営業部のクロージング率を10%向上させる」など、ビジネスゴールに直結した設定が戦略の質を左右します。

目的が曖昧だと、施策もブレやすい。これは本当にあるあるですね。

アクションプランの設計と関係者の巻き込み方

目標が定まったら、具体的な行動計画に落とし込んでいきます。

ここで重要なのが「関係者の巻き込み方」です。

人材戦略は人事部門だけで完結するものではありません。

現場の理解と協力があってこそ、現実的なアクションが可能になります。

たとえば、「部下育成を強化する」戦略を打ち出すなら、管理職に対する説明・巻き込み・評価の見直しなど、多面的なアプローチが求められます。

また、KPI(達成指標)を段階的に設計し、定期的に進捗をレビューすることで、戦略が「机上の空論」で終わるのを防げます。

【エピソード】戦略フレームで迷走から脱却

あるITベンチャー企業B社では、経営層と現場の採用方針がバラバラで、新卒採用が迷走していました。

毎年違うターゲット層を狙っては結果が出ず、定着率も低迷。

そこで同社は、マーケティングの3C分析(Company・Customer・Competitor)を応用し、改めて自社の魅力・理想の候補者像・競合他社の採用戦略を整理しました。

この分析から「エンジニア志望でベンチャー志向の高い学生」が最重要ターゲットと定まり、採用ページや面接手法を一新。

その結果、応募者の質が向上し、入社後1年以内の離職率が40%→15%に改善しました。

次章では、「フレームワークで考える人材戦略」について具体的に解説していきます。

第3章:フレームワークで考える人材戦略

代表的な人材戦略フレームワーク

人材戦略を属人的な感覚で進めるのではなく、論理的に設計・運用するためには、フレームワークの活用が有効です。

代表的なものとして以下の3つがあります。

HRBP(HRビジネスパートナー)

HRBPとは、人事部門が単なる管理部門にとどまらず、事業部門の戦略的パートナーとして機能する考え方です。

組織の目標に寄り添いながら、採用・育成・配置・制度設計を支援する仕組みで、グローバル企業を中心に浸透しています。

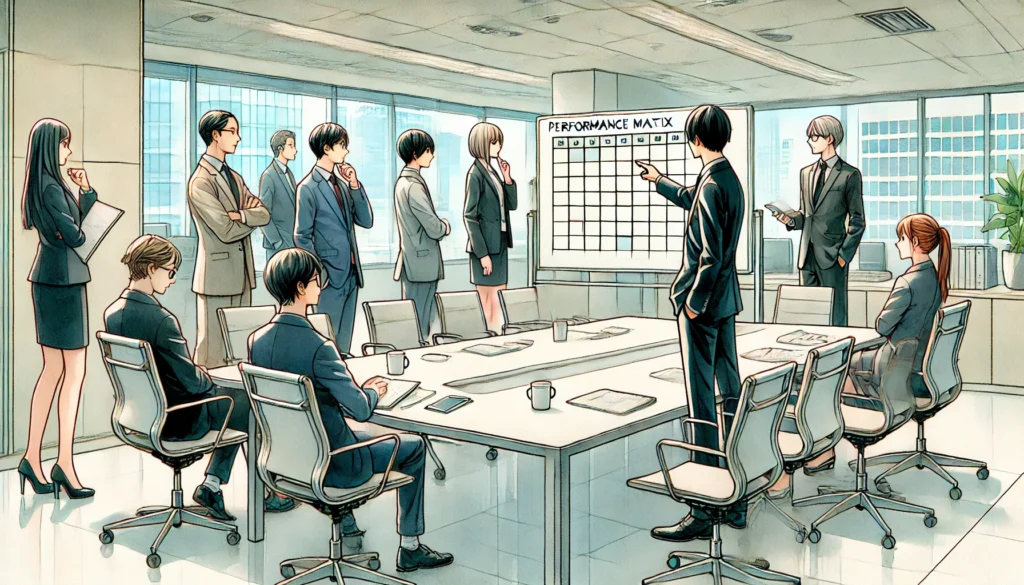

9Box(ナインボックス)

9Boxは、パフォーマンス(業績)とポテンシャル(将来性)の2軸で社員を9マスに分類し、育成・登用の方針を定める分析手法です。

「今成果を出している人」ではなく、「これから企業を背負っていける人材」を可視化することが可能になります。

バランススコアカード(BSC)

バランススコアカードは、「財務」「顧客」「業務プロセス」「人材・成長」の4つの視点で戦略を実行するためのフレームワークです。

人材戦略においては、人材投資が経営成果にどう影響するかを見える化する点で有用です。

「勘と経験」から卒業するには、フレームワークが必要です。

活用方法と導入時の注意点

フレームワークを導入する際にまず意識すべきなのは、「目的に応じて使い分けること」です。

たとえば、HRBPを導入しても、事業部門との関係性ができていなければ形骸化しやすくなります。

9Boxを使う場合も、評価軸が曖昧だと「線引きの正当性」が問われ、逆に現場の信頼を損ねるリスクがあります。

特に日本企業では「格付け」に敏感な文化が根強いため、導入初期は慎重な説明と段階的運用が求められます。

また、BSCを活用する場合、KPIの設計が複雑になりがちです。

シンプルにスタートし、徐々に精度を高めていくことが、長期運用のコツです。

何を使うか以上に、どう使うかの設計がカギになります。

フレームワークを使う意義と限界

フレームワークの最大のメリットは、「議論の土台ができること」です。

人事が抱える曖昧なテーマ――たとえば「誰を幹部候補にするか」「この人は伸びるのか?」といった問いに対して、共通の視点や基準を持てるようになります。

これは組織にとって大きな前進です。

一方で、フレームワークは万能ではありません。

企業文化や経営方針にマッチしていなければ、単なる「分類ごっこ」で終わる可能性もあります。

つまり、重要なのは フレームワークを目的化せず、あくまで手段として位置付けることです。

成功している企業ほど、フレームワークを柔軟に使いこなし、自社に合うようにカスタマイズしています。

【エピソード】C社の再配置でリーダー不足を解消

大手サービス業のC社では、長年「経験年数」や「上司の評価」だけで人材配置を行っていました。

その結果、リーダー層の質がばらつき、マネジメント不全が頻発。

そこで人事部門は、9Boxフレームを導入し、業績評価だけでなく将来性を加味した人材マッピングを実施しました。

これにより、「成果はまだだが、伸びしろのある若手」が見える化され、管理職候補としての育成が加速。

結果として、2年間でリーダー層の離職率が半減し、組織全体のパフォーマンスも向上しました。

次章では、「人材戦略におけるペルソナ設計の重要性」について具体的に解説していきます。

第4章:人材戦略におけるペルソナ設計の重要性

採用ペルソナの設計手順(デモグラ・スキル・志向性)

人材戦略において「誰を採用すべきか」は最も重要な問いの一つです。

その問いに対する解を明確にするために欠かせないのが、「採用ペルソナの設計」です。

採用ペルソナとは、自社が理想とする候補者像を明文化したもので、以下の要素で構成されます。

-

デモグラフィック情報:年齢、性別、学歴、勤務地希望、家庭環境など。

-

スキル・経験:専門知識、業界経験、過去の実績、使用可能ツールなど。

-

志向性・価値観:仕事観、成長意欲、チーム志向か個人志向か、安定志向か挑戦志向かなど。

ここで重要なのは、「理想像を盛り込みすぎない」ことです。

あまりに完璧な条件を設定すると、対象となる候補者がいなくなります。

むしろ「最低限ほしい資質」と「あれば望ましい要素」に切り分ける」ことで、柔軟な採用判断が可能になります。

要件が盛り盛りだと、実在しない人物像を追いかけることになります。

社風や文化に合う人材像の可視化

スキルや経験だけでなく、「社風に合うかどうか」は長期的な定着や活躍に直結します。

たとえば、ベンチャー企業においては、指示待ち型の人材よりも、自ら動けるフットワークの軽さが重視されるケースが多いです。

逆に大手企業であれば、調整力や組織内での立ち回り方が評価されやすい傾向があります。

このような「カルチャーフィット」は、面接では見抜きにくいため、ペルソナ設計の段階で行動特性や志向性まで明文化しておくことが重要です。

具体的には以下のような質問を通じて深掘りできます。

-

チームでの役割をどう捉えているか?

-

過去に困難をどう乗り越えてきたか?

-

評価されて嬉しかったことは何か?

これらの情報を集約し、「うちにフィットする人材」のパターンを組み立てていきます。

スキルは教えられる。でも価値観はなかなか変えられません。

採用チャネル・メッセージとの一貫性

ペルソナが設計できたら、その情報を採用チャネルや訴求メッセージに反映させていく必要があります。

例えば、「自主性の高い人材」を求めるのであれば、以下のようなメッセージが効果的です。

-

「裁量ある環境で挑戦したい方を歓迎」

-

「年次問わず提案できる風土があります」

一方で、安定志向の人材を引きつけたい場合には、「定着率の高さ」「働きやすさ」「明確な評価制度」といったキーワードが有効です。

求人票、採用サイト、スカウトメール、面接官のトーク内容など、あらゆる接点でペルソナに合わせた表現を徹底することで、ターゲット層からの共感が得られます。

逆に一貫性が欠けると、「言っていることと中身が違う」となり、入社後のミスマッチにもつながりやすくなります。

【エピソード】D社のペルソナ再設計で属人化を解消

D社(IT系・従業員約300名)では、採用担当者によって面接の判断基準がバラバラで、入社後に早期離職するケースが続出していました。

そこで、採用ペルソナを再設計。

現場社員へのヒアリングや活躍社員の行動分析を通じて、「自社に合う人物像」を明文化しました。

さらに、面接官トレーニングを実施し、評価基準を共通化。

その結果、面接後の評価のブレが減り、採用業務の属人化が解消。

また、入社後の活躍度も安定し、半年後の定着率が過去比1.5倍に向上しました。

次章では、「人材戦略と育成・配置の連動方法」について具体的に解説していきます。

第5章:人材戦略と育成・配置の連動方法

戦略的人材育成とキャリア設計

人材戦略は採用だけで完結しません。むしろ、採用後の育成とキャリア設計が中長期的な組織力に大きく影響します。

企業の成長フェーズや事業ポートフォリオに応じて、「どのような人材を」「いつまでに」「どのポジションに」育成・配置していくのかを、逆算思考で設計することが求められます。

たとえば、新規事業を立ち上げるのであれば、「自走できる事業責任者候補」が必要になりますし、事業拡大フェーズでは「マネジメント層の厚み」が重要になります。

育成の場としては、OJT・研修・eラーニングなど複数ありますが、自律的なキャリア形成を支援する仕組み(キャリア面談・社内公募制度など)を導入する企業が増えています。

社員のキャリアを“預かる”という意識、忘れがちだけど大切です。

タレントマネジメントの活用方法

戦略的な育成・配置を進めるうえで欠かせないのが、タレントマネジメントの視点です。

タレントマネジメントとは、社員のスキル・志向性・パフォーマンスなどをデータで可視化し、適切に活用していく手法のこと。

近年では、タレントマネジメントシステム(TMS)を導入し、以下のような活用が進んでいます。

-

ハイパフォーマーの傾向分析

-

次世代リーダー候補の抽出と育成計画

-

社員の配置転換・昇進判断のエビデンス化

-

評価結果とスキルギャップを基にした研修設計

データに基づく意思決定は、主観や感情による配置ミスや育成投資のムダ打ちを防ぐ上で極めて有効です。

とはいえ、データだけで判断しきれない“人間らしさ”の部分もあるため、人事の現場感とシステムのバランスが重要になります。

人の感覚とデータが一致するとき、配置の精度は一気に上がります。

育成・配置と経営目標の接続

本質的な人材戦略とは、経営目標の達成に向けた手段であるべきです。

たとえば、今後3年間で海外展開を進めるのであれば、語学力・異文化対応力を持つ人材を早期に育成する必要があります。

あるいは、既存顧客の深耕戦略を進めるならば、顧客志向の高い営業人材やカスタマーサクセス部門の強化が求められます。

このように、「育成・配置の方針が経営目標とつながっているか」を定期的にチェックするフレームが必要です。

おすすめなのは、人材ポートフォリオマップや9Boxを活用して「経営が欲しい人材像」と現状のギャップを可視化すること」です。

そこから逆算し、育成施策や配置計画を組み立てていく流れが効果的です。

【エピソード】E社の次世代幹部育成プログラム

E社(製造業・従業員1000名)は、経営層の高齢化に課題を感じていました。

しかし従来は、幹部候補がどこにいるのか明確にされておらず、育成方針も場当たり的なものでした。

そこで、人材戦略の一環として「次世代幹部育成プログラム」を設計。

全社員を対象としたアセスメントと360度評価を実施し、リーダー資質を持つ人材を抽出しました。

選抜された社員には、社外研修・社内プロジェクト参画・キャリア面談をセットにした育成計画を提供。

その結果、育成対象者の定着率は90%を超え、部長職への登用数も前年比3倍に。

「誰を、どう育てるか」という問いに、データと戦略で向き合った好事例です。

次章では、「成功企業に学ぶ人材戦略の実践事例」について具体的に解説していきます。

第6章:成功企業に学ぶ人材戦略の実践事例

戦略としての人材マネジメントが企業成長の鍵であることは、もはや常識になりつつあります。

この章では、規模や立地、フェーズが異なる3つの企業の実践例から、人材戦略の本質を紐解いていきます。

スタートアップ:限られた人員で戦略的成長を実現

創業3年目のS社(IT系スタートアップ)は、社員数20名という小規模組織でありながら、年商5億円の急成長を遂げています。

背景には、立ち上げ初期からの“戦略的人材戦略”の存在があります。

S社は採用活動において「即戦力」ではなく「成長余地」を基準に人材を選定。

また、採用前にカルチャーマッチを重視したジョブ・オーディション型の選考を導入していました。

入社後はOKRによる評価制度とセットで、自己研鑽の目標も明文化。

育成と評価が“事業目標”と直結しているため、社員は自分の成長が会社の成長につながることを肌で感じています。

スタートアップこそ、“偶然の採用”を戦略に変える意識が重要ですね。

大手企業:HRBP制度で人事を戦略部門に昇華

次は、従業員数1万人を超える大手製造業G社の事例です。

G社は数年前まで、「人事部=管理部門」として、採用・研修・労務の運用をメインにしていました。

しかし、事業ごとの課題や人材ニーズに人事が対応できていないという課題から、HRBP(Human Resource Business Partner)制度を導入。

各事業部に人事責任者を配置し、経営層と同じテーブルで人材に関する戦略議論を行う体制を整えました。

これにより、人材配置・評価・育成にスピードが生まれ、

結果的に、管理職層の年齢分布の偏りやスキルギャップも改善されつつあります。

“人事が現場を知らない”と言わせない仕組みが、HRBPの本質です。

地方企業:採用ペルソナと教育戦略の融合

最後は、地方の製造業F社(従業員300名)のケース。

かつては「採用してもすぐ辞める」ことが慢性化しており、若手社員の定着率は30%台でした。

そこでF社は、地元出身で長く働きたい人材をターゲットにした採用ペルソナを再設計。

広告や採用ページにも「地元愛」「家族との時間」「安定した職場」というキーワードを意図的に盛り込みました。

さらに、入社後の教育体制も見直し。

ベテラン社員が“師匠役”となるメンター制度を導入し、キャリアプランも“地元×製造業”に沿って提示しました。

結果、1年以内の離職率が約3分の1に改善。

定着だけでなく、「地元の仲間を紹介したい」という紹介採用も増えています。

【エピソード】

F社の人事責任者・佐藤裕一氏は、こう振り返ります。

「以前は“スキルありき”の採用でしたが、それだと価値観が合わず離れていく。

地元で働きたい、長く貢献したいという想いを持つ人と出会えてから、組織が落ち着きました。」

人材戦略とは、単なる戦略論ではなく、“誰と働くか”という価値観の選択でもあります。

地域性や企業文化に合うペルソナの設計は、中小・地方企業にとっての最強の武器となるのです。

次章では、「よくある失敗とその回避策」について具体的に解説していきます。

第7章:よくある失敗とその回避策

人材戦略は、ただフレームワークに当てはめれば機能するものではありません。

表面的に“戦略っぽく”仕立てた計画が、現場でまったく浸透せずに終わってしまうケースも少なくありません。

この章では、実際に企業が陥りがちな「よくある失敗」と、それをどう防ぐかを解説します。

現場との連携不足による戦略の形骸化

まず最も多い失敗は、戦略と現場が分断されることです。

経営層や人事部門が練った戦略を、現場が「自分たちには関係ない」と感じてしまう状態です。

たとえば「リーダー育成を強化する」と掲げても、現場マネージャーがその意味や目的を理解していなければ、研修も機能しません。

現場を巻き込むためには、策定段階からヒアリングやワークショップを通じて、“共創する感覚”を持たせることが有効です。

「戦略を降ろす」のではなく、「一緒に創る」姿勢が大事なんです。

数値目標だけの形式的な戦略設計

ありがちなのが、「採用人数10%増」「離職率5%改善」といった数値目標ありきの戦略です。

もちろん定量目標は必要ですが、それだけでは組織は動きません。

たとえば「離職率を下げたい」という目標があったとしても、

その背景にある「人間関係の希薄さ」や「キャリア不透明感」といった定性課題にアプローチしなければ、数字は改善されません。

戦略設計では、“なぜそれをやるのか”という意味づけと言語化が重要になります。

数字だけの人材戦略は、筋トレメニューだけ渡されて「はい、頑張って」と言われるのと同じです。

フレームワークの“当てはめ”で終わってしまう罠

フレームワークは便利ですが、「形を整えるだけ」で終わると逆効果です。

代表的なのは、バランススコアカードや9Boxなどを“埋めること”が目的化してしまうケースです。

たとえば、「次世代リーダー層の発掘」という目的で9Boxを使っても、評価の基準がバラバラであれば意味を成しません。

また、フレームワークを導入した直後は人事だけが熱心で、現場に“押しつけられた感”が残るという声もよく聞きます。

フレームワークを使う際は、まず導入の背景と目的を現場に共有することが前提です。

そのうえで、段階的に活用領域を広げていく柔軟さが求められます。

【エピソード】

G社(IT企業)は、経営層主導で「トレンドだから」と9BoxとOKRを同時導入。

ところが、現場との対話が不足していたため、評価軸も混乱し、制度が形骸化してしまいました。

結果として、社員からは「評価されるための仕事をしているように感じる」という声が増え、

モチベーションの低下と退職者の増加につながりました。

その後、G社は一度制度を停止し、現場マネージャーを含めたプロジェクトチームで再設計。

評価基準の透明化と目的の再共有を行い、制度の再構築に成功しました。

「人材戦略=計画」ではありません。

組織全体の“行動を変える”仕組みとして、現場と一体となって進めていくことが重要です。

次章では、「まとめと感想|人材戦略は経営の“根幹”になる」について具体的に解説していきます。

第8章:まとめと感想|人材戦略は経営の“根幹”になる

ここまで7章にわたって、人材戦略の基本から実践、そして失敗事例とその回避策まで解説してきました。

最終章では、各章の要点を簡潔に振り返りながら、今すぐ実行できるアクションと、これからの時代に求められる人材戦略の方向性についてまとめます。

各章の要点を振り返る

-

第1章:人材戦略とは何か?

→ 経営戦略と連動し、組織を動かす「人」の力を最大化する計画である。 -

第2章:人材戦略の立て方

→ 現状分析から課題設定、アクション設計までのステップが鍵になる。 -

第3章:フレームワークの活用

→ HRBPや9Boxなどのフレームは便利だが、目的の明確化と現場との連動が不可欠。 -

第4章:ペルソナ設計の重要性

→ 採用のミスマッチを防ぐには、理想とする人材像の言語化が必要。 -

第5章:育成と配置の戦略連動

→ タレントマネジメントと社内教育を経営目標に接続することで、人材活用の精度が上がる。 -

第6章:成功事例の実践知

→ スタートアップも老舗企業も、「自社に合う人材戦略」を確立することで成果を出している。 -

第7章:失敗事例とその回避策

→ フレームワークの独り歩きや現場軽視はNG。“共創”が成功のカギ。

今すぐ実行できる3つのアクション提案

-

人材戦略を「見える化」する 現場や他部門にも共有できるよう、1枚のスライドに人材戦略の目的・指標・施策をまとめましょう。

-

採用・育成に“戦略的な問い”を投げかける 「この人材は3年後どこで活躍しているか?」「何のためにこの教育を行うのか?」と自問するだけで、思考が深まります。

-

人事部門と経営企画部門の定例会を設ける 人材と経営を切り離さない体制づくりが、次のアクションを加速させます。

“すぐできること”こそが、人材戦略を動かす起点になります。小さな一歩を恐れずに。

未来に向けた人材戦略のあり方

人的資本経営、心理的安全性、多様性、生成AI――。

人と組織を取り巻くキーワードは、急速に進化し続けています。

しかし、どんなに時代が変わっても、人材戦略の本質は変わりません。

「人を見て、育てて、活かす」ことが、企業成長の中核であるという事実。

これを再認識したうえで、データやフレームワークを“手段”として活用する姿勢が大切です。

【エピソード】

H社では、以前まで人事部門が「コスト管理部門」と見なされていました。

しかし、経営戦略との連携を強化し、事業計画と人材戦略を一体で立てるようにした結果、

「人事=成長のドライバー」として認識されるようになりました。

現在では、経営会議にも人事部門長が常時出席し、戦略に人の視点が反映されるようになっています。

経営にとっての“人材戦略”は、もはや選択肢ではなく、不可欠なインフラですね。

本記事が、皆さんの組織の人材戦略に少しでもヒントを提供できたなら幸いです。

次なる一手を、共に仕掛けていきましょう。